学术研究

先秦两汉

以“心统情性”兼祧孟荀——孟子“天性情心”与荀子“天情性心”统合论

发表时间:2020-07-18 20:25:27 作者:刘悦笛 来源:《孔学堂》(中英双语)2020年第2期

【摘要】将孟荀思想加以统合,如今渐成共识,但却出现了“以孟统荀”或“以荀统孟”的不同整合倾向,孟荀兼祧仍需要第三种立场来加以整合。本文试图以“心统情性”(而非“心统性情”)来兼祧孟荀。首先建基在对心的内涵之“仁心”“智心”和“习心”三分基础上,将孟荀“心”学的德性层、超知性层、知性层和感性层统合起来。在心的自统方面,首先使孟子的“德性心”与荀子的“智识心”得以统合。在此基础上,以心“实”统情,将孟子的“积极情”与荀子的“消极情”加以统合。同时,以心“虚”统性,将孟子的“性本善”与荀子的“性趋恶”加以统合。最终,又寻求天的一统,将孟子的“道德天”与荀子的“自然天”加以统合。由此,就可以把孟子的“天—性—情—心”与荀子的“天—情—性—心”全面整合起来。

【关键词】心统情性 兼祧孟荀 德性心 智识心 积极情 消极情

“孟荀统一于孔子”——李泽厚所表述的这个常识,大家想必都会基本赞同,但在同一篇文章中,即记录李泽厚与笔者对话的《关于“情本体”的中国哲学对话录》中,李泽厚同时强调“推崇荀子为儒家正统”[1],那就颇多争议了。在2018年举办的“荀子思想与道统重估”国际学术研讨会上,主张“新荀学”的台湾学者刘又铭提出,当前的儒学主要有三派:除了“孟派”和与之对立的“荀派”之外,应该还有“孔派”。实际上,孟派和荀派,哪一个不是孔派呢?他们无疑都属于孔门儒学,称之为“孔孟派”与“孔荀派”更为合适,但是统一孟荀,的确成为某种大势所趋。

一、兼祧孟荀:“以孟统荀”还是“以荀统孟”?

究竟该如何统一孟荀呢?根据李泽厚较新的说法,那就是“举孟旗,行荀学”[2],笔者更愿意称之为“举孟旗,行荀实”。按照郭沂的说法,乃是“受之以荀,纠之以孟”,而按照梁涛的说法则是“统合孟荀,创新儒学”。[3]看似各家观点都是统一派,然而,其内部却有着立场的基本差异。这是由于,诸家在兼祧孟荀之时,皆有所倾向。梁涛更多是“以孟统荀”,当他接受庞朴先生对“伪”字的解读以阐释荀子“化性起伪”之伪为“心伪”之时,也就把荀学“心学化”了,这就是把荀子向孟子那边拉:如果荀子的“人为作伪”皆为“心伪”,那么,荀子就不成其外王之道了。郭沂的统合孟荀之道,则主要来应对“现代—后现代”的现实挑战和张力结构:“一是借助于荀学来接受、吸纳西方现代性,从而实现现代转型,以回应现代化的挑战;二是依赖于孟学来挺立人的主体价值,从而纠正、修复现代化的缺陷,以解决后现代主义所提出的问题。”[4]既然挺立的主体部分为荀学,纠之以偏来自孟学,那么,这便是以荀学为主、孟学为辅了。李泽厚更愿意用“兼祧孟荀”的说法,正如“兼祧”这个词的本义所示,本指一个男子同时继承两家宗祧的习俗,但其中必有一个是有更亲的血缘关联的,另一个则是过继关系,兼祧孟荀二子,何为亲缘,何为过继,也的确是要做出衡量与抉择的。

笔者认为,要兼祧孟荀,就需要有“内通的继承”,如要统合孟荀,则要有“第三种立场”,否则或偏于孟,或偏于荀,便会有失偏失。所以,本文提出以“心统情性”(而非“心统性情”)来兼祧孟荀,以期寻求到一种使孟荀得以统合起来的“整体论”(holism)思路,从“心”“情”“性”“天”的一系列层级来兼祧孟荀。

中国思想当中的“心”,到底意指什么?如今,此“心”被西方汉学家普遍接受的译法为“mind-heart”,过去仅仅将心视为头脑“mind”,但理性之心是不能概括中国“心”之内蕴的,还有来自内心感性化的“heart”的含义。这也从侧面说明,心乃是一个复杂的中国思想范畴,需要首先厘清其内涵,然后才能探讨“心统”的意义。

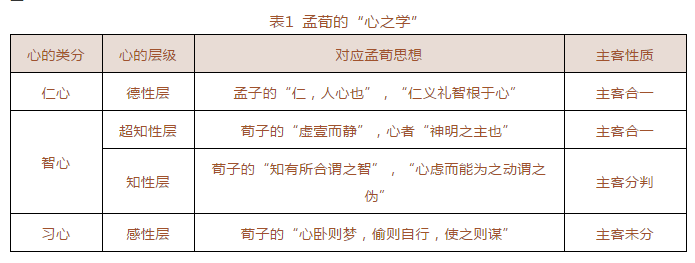

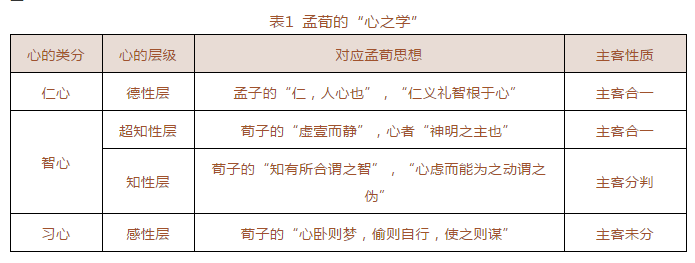

按照一种简约的区分方式,蔡仁厚在1983年发表的《心的性质及其实现》一文里,曾对心做了大致三分:“仁心”“智心”与“习心”,[5]后来在1984年出版的《孔孟荀哲学》里面则采用了稍显复杂的说法:“以仁识心”“以智识心”和“习心”。[6]我觉得,习心也即是“以习入心”,习是无须“识”的。仁心、智心与习心,在儒家那里是整全的存在。其中,仁心属于“德性层”;智心包括“超知性层”和“知性层”;习心则属于“感性层”,这就形成了三类四层的结构,这个分解法还算较为公正。

按照蔡仁厚对心的区分,所谓仁心,亦即“道德心(仁心、良知)”,也就是“仁智通而为一”,孔孟派大抵如此。所谓智心的知性层,亦即“认知心(心知之明、知虑思辩)”,乃是有限心“主客对列”的,孔荀派大抵如此。所谓智心的超知性层,蔡仁厚认为这超出儒家范围了,一方面是“道心(道家虚静心)”,另一方面则是“般若智心(如来藏心)”,前者是“显智不显仁”的道家“观照”,后者则是“证如不证悲”的佛家“照了”。习心,亦即“血气心(心理情绪、情识意欲)”,这应该是荀子那里的思路。[7]所以,儒家之“心”,乃是涵盖了从仁心、智心到习心的全面含义。然而,不同于蔡仁厚认定儒家并无智心的超知性层的观点,笔者认为荀子的“心何以知?曰:虚壹而静”(《荀子•解蔽》)也具有超知性的内涵,乃是一种更高的主客相符的智心。

有了对心的全面理解,就可以把孟荀思想大致归入其中,这便构成了统合孟荀的“心之学”根基:

从心的主客性质来看,这就需要层层解析:“习心”乃是原始的主客未分的状态;而进入到知性层,即荀子所谓的“知有所合谓之智”和“心虑而能为之动谓之伪”(《荀子•正名》)的层面,则具有了主客分判的性质;到了超知性层,也就是荀子所谓的心者“神明之主也”(《荀子•解蔽》)的层面,“虚壹而静”也就达到主客合一的更高境界了;最终,攀升到德性层,也就是孟子所谓的“仁,人心也”(《孟子•告子上》)的层面,亦即“仁义礼智根于心”(《孟子•尽心上》)的层级,也就达到主客合一的高级境界了。

如果以“心”为轴心,孟荀首先就可以被统合起来,因为他们的心之倾向的确不同。蔡仁厚认定,荀子之心,不是“具理”的道德心,而是“见理”的认知心,[8]如今看来未免有些许武断。更准确的说法,也许要反过来说孟子:孟子之心不是“见理”的认知心,而是“具理”的道德心,“所不虑而知者,其良知也”(《孟子•尽心上》)就是如此,而荀子之心内涵则更为复杂与丰富。

这是由于,当荀子讲求心趋于善的向上功能的时候,心其实本身也具有了道德取向的性质,下面是唐君毅的略显保守的观点:“荀子虽未尝明心善,然循荀子所谓心能自作主宰,自清其天君,以知道体道而行道上说,则仍不得不承认荀子之所谓心有向上之能。”[9]由此而论,荀子之心在趋善之时,应该有“心善”的取向,或者说,荀子那里绝无心为恶之义,心只能趋善,否则,性恶就丧失了被提升的力量。如此看来,荀子对于心的观点,显然比孟子更为整全。从德性层、超知性层、知性层到感性层,荀子均有所涉猎,当然知性层及其超知性层,乃是荀子着力的基本方向。

笔者认为,孟子不仅持“性善”观,而且,也持“心善”论。这在徐复观的论述当中便得以较早确立:“‘性善’两字,直到孟子始能正式明白地说出。性善两字说出后,主观实践的结论,通过概念而诉之于每个人的思想,乃可以在客观上为万人万世立教……孟子所说的性善,实际便是心善,经过此一点醒后,每一个人皆可在自己的心上当下认取善的根苗,而无须向外凭空悬拟。”[10]理由就在于,“因心善是‘天之所以与我者’,所以心善即是性善;而孟子便专从心的作用来指证性善”[11]。孟子乃是从“性善”推出“情善”,进而达及“心善”的,当然在孟子那里,性始终在情先,同时也规定了心善。[12]

统合孟荀之心,恰恰是因为孟荀的侧重不同,所以才能“孟荀互补”,但这种差异并不是决然相分,而是荀子之心对孟子之心开放了路径。既然无论是孟子还是荀子的心,皆为向善的,那么,这就为孟荀之心的统合奠定了共通的根基。所以说,统合孟荀的“同”,就在于“心善”;“异”则在于:孟子倾向于德性心,而荀子倾向于智识心。但这只是就大致的倾向而言的。

按照心的类型划分,在“德性层”上,孟子首当其冲,他认定仁即“人心”,仁义礼智也根于此心,孟子论心的思想确实是内在贯通与高度统一的。荀子论心,则更为复杂,由低向高看,从“感性层”开始,荀子就论述到:“心卧则梦,偷则自行,使之则谋。”(《荀子•解蔽》)这就是先从梦的角度,来论述心的感性存在状态:人之心在睡觉时会做梦;又从心松弛的角度,来论述心的不自觉状态:松弛时就会放纵,心就会胡思乱想;再从主动的自觉状态论心:使用时,心就能帮人谋划。尽管梦、行、谋皆为“心之动”,但是,梦、行、谋的确还有区分,梦与行属于心的感性状态,而谋则是自觉地脱离感性了,然而毫无疑问,荀子之心具有感性的最基层的含义。

心的“知性层”,乃是荀子论心的主脉,因为荀子强调“知则明通其类”(《荀子•不苟》)、“举统类而应之”(《荀子•儒效》)、“以其本知其末”(《荀子•大略》),所以唐君毅称之为“统类心”,也就是与孟子所谓“性情心或德性心”相对而言。荀子之“统类心”,“所以能统摄多类事物,而制割大理,为道之主宰;其关键在于荀子之心,一方为能依类以通达之心,一方又为至虚之心。以其心能虚,故能知一类事物之理,又兼知他类事物之理,而统摄之,心乃成能统诸类之心”[13]。当然,此处的“至虚之心”关涉到荀子之“虚壹而静”。笔者以为,“虚壹而静”既依据于知性层又超出了知性层,达及了超知性层所以才统合了知性层,因“虚”方能“统”,因“静”方为“壹”。

然而,对这个“虚壹而静”,却存在颇多误解:一方面是将之与老庄或黄老之论加以衔通,原因在于,同时代儒家内部可资借鉴的“虚”“静”资源甚少;另一方面则将之与《老子》《庄子》或《管子•心术上》《管子•内业》《管子•白心》的“虚”“静”说断然分开,廖名春就是这种观点的代表,他认定“虚壹而静”基本等同于“择一而壹”,其“‘壹’是一时的选择,‘静’却是长时间的坚持”。[14]笔者以为,荀子之“虚”“静”,既没有追随老庄释者所理解的那般玄虚化(一味强调超知性层),也没有廖名春所阐发的那样笃实化(仅仅囿于知性层),但是却兼有二者内涵,所以才能既统“类”而知“道”,又能走向所谓的“大清明”(《荀子•解蔽》)。这“大清明”的境界,显然无法用“守一以恒”来加以解释。因此,荀子之“壹于道”,既有认知的辨异含义,也有“虚”“静”的统合内涵:“心生而有知,知而有异,异也者,同时兼知之;同时兼知之,两也;然而有所谓一,不以夫一害此一谓之壹。”(《荀子•解蔽》)这也就是意味着,“统合心”即“虚静心”,一而二、二而一,荀子之心兼具了感性层(也就是“习心”)、知性层和超知性层(也就是“智心”)的意义,同时,也内在地具有一定的德性层(也就是“仁心”)的意义。

由此而得出的结论就是,由荀子之心来统合孟子之心,才是可能的,反之则不然,因为孟子的德性心只占据了心之整体的一个侧面,荀子在看待人之心时,则具有更为整全的视野,这在历代儒家当中也是难能可贵的。所以,孟荀在心之层面的兼祧,就不仅是孟子所侧重的“德性心”与荀子所侧重的“智知心”的统合,而是更为全面的从“习心”“智心”到“仁心”的大统一。

四、心实统情:“积极情”与“消极情”

“心统性情”,从张载到朱熹得以集中阐发,然而,我们却力求赋予其新的内涵。首先就是将“心统性情”转变为“心统情性”,认定在这种心统当中,情在性先,而非性在情先。这是由于,只能以心“实”统情而“虚”统性,实统在虚统之先,才是更现实之路。蔡仁厚在阐释朱熹之“心统性情”时也发现:“这个‘统’字,对情而言是实说,对性而言则只是虚说。因为形下之心不能统形上之性。所以,心之统性,不过是认知的关联,这个统字是没有力量的。”[15]这种解析的确符合朱熹的逻辑,因为性是属于形而上的理,心与情则是属于形而下的气,“性统心情”似乎才是更符合逻辑的。

我们所说的“心统情性”,则没有朱熹那般形而上与形而下的分殊,因为我们阐发的乃是原始儒家特别是孟荀的思想,那时并没有后世宋儒那般的道器之分。然而,心“实”统情而“虚”统性,却是没有问题的,“心统性,是认知地关联地统摄性而彰显之”,“心统情,是行动地统摄情而敷施发用”,[16]既然性是静而情是动,性可由心觉而显,情也可由心动而贯。按照荀子的观点,心趋于善,而情却被欲所下拉,所以,心可以将向下的情欲加以向上的提升,这就是荀子本身——以心善“统”情恶——的思路,但这是“实统”。与此同时,欲之恶不仅直接地下拉了情,也间接地下拉了性,由于性恶成为荀子思想的焦点,但是善之心对于恶之性的统升,却是经由了情之中介的,心也无法彻底转变性(却可以改变情),因此才是“虚统”。

既然心可以实统情,那么,孟荀之情在此主题下究竟该如何统合呢?笔者想从“积极情”(positive-qing)与“消极情”(negative-qing)的角度来探讨。中国的“情”这个概念只能翻译成“qing”,因为“情”在中国兼具了“情实”“情感”与“情性”之义。[17]孟荀使用“情”字的情况也不同,孟子更倾向于由性到情,荀子则倾向于由情到性,同时孟荀都使用了“情实”的意义。但是,这里所谓的积极与消极之情的划分,主要是就情感而论:孟子力主情之积极一面,而荀子则持情之消极一面,恰可互补也。

按照孟子的思想逻辑,心善所以性善,四端之心,是心,其善,故而性善;按照程颐的思想逻辑,性善,所以心善,这似乎就把孟子的观点翻转过来。从程颐到朱熹,都对孟子思想进行了过度阐发。《朱子语类》里有段对答,“问:‘孟子言情、才皆善,如何?’曰:‘情本自善,其发也未有染污,何尝不善。才只是资质,亦无不善。譬物之白者,未染时只是白也。’”[18]这也就意味着,按照朱熹的意解,不仅性善,而且情善,乃至于才善。清人陈澧也有此类论说,但他却聚焦于情与欲问题,“且言性善,不言情恶,亦恪守孟子‘其情可以为善’之说。故但云‘有欲’,欲亦有善有恶,非尽恶也”[19]。由此就把孟子的情善都作为了定论,而既然欲是可善可恶的,那么情欲在孟子一脉那里自然也是趋善的了。

孟子所见的作为道德之端绪之情、恻隐之情是典型的积极情感,羞恶之情尽管是消极情感,但是可转化为积极的道德动力。与孟子把情视为“积极情感”相反,荀子所见之情则是典型的“消极情感”。在荀子的性—情—欲当中,情不仅为欲所困,而且下拉了性。从“情欲”关联来看,“人之情,欲而已”[20],从“情性”关系来看,“从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴”(《荀子•性恶》),如此为之就会成为“纵性情”而“违礼义”之小人。荀子论情,既不同于孟子由性善必然而推导出来的“情善”,也不同于郭店楚简《性自命出》所“真”情流露的褒义之情,而多以消极态度来看待情感。性当然不能生于情,但情却生于欲,由此反推(从欲、情再到性),既然“性之好、恶、喜、怒、哀、乐谓之情”(《荀子•正名》),那么,性恶的这种被普遍认为是荀子本人的观点也就成为必然的推论了。

孟子论情,其实并非如宋儒那般被阐发至“先验之情”的高度,而是从积极情感出发的“善情”,由孟子的性善可以推出情善,这是积极情感的发轫;[21]荀子则聚焦于“性—情—欲”架构,所以将之反推,由“欲恶”推“情恶”再推到“性恶”,性终被视为恶,这是消极情感的发源。[22]实际上,孟荀恰恰抓住了“情”的两面:孟子重“大体”(积极之情),强调用人的心志去获取仁义而升华情;荀子则聚焦“小体”(消极之情),也就是侧重口腹之欲与耳目之养来理解情,当然荀子也是以心来提升情的。所谓“情然而心为之择谓之虑,心虑而能为之动谓之伪”(《荀子•正名》),由此才能“起伪”从而“化性”。

总之,孟子论情重积极情感(性情),所以能从仁心出发,推爱到仁政,并最终回归内在的仁心,这是一种“性情心”的思路;而荀子论情则重消极情感(情欲),由此走向以礼节情,通过化性起伪,走向外在的礼制,这是一种“情性心”的思路。这两种思路使“性情心”“情性心”恰恰可以统合起来。用汉学家万白安(Bryan W. Van Norden)更普遍的道德话语来说,“孟子认定,我们应该去做我们可以获得的最欲求所做的事”,人人都具有最初的道德趋向,而荀子则否定了孟子的人性主张,“荀子认定人不必一定要去做其最欲求所做的事”,从而“让我们的欲求与我们所认可的事得以统一”。[23]孟荀的观点看似悖离但却可以综合为一体。

孟荀的善恶之分殊,几成公论,但是为了给荀子辩护,将荀子阐发为性朴论者、本善论者、弱性善论者的观点,近些年来此起彼伏,就像当年陈登原认定:“荀子以性为纯善,以情为或善或不善,故曰:‘圣人化性起伪,作礼义文理,以养情欲,然则所谓性恶。’”。[24]然而,说孟子之性为纯善才是合适的,说荀子之性为纯善则值得商榷。实际上,无论性之善恶如何,孟荀皆持一种心善论,特别是荀子思想的内在逻辑倾向于用心善去改造性恶,前文已经论证过荀子思想起码有心善的向上取向。由此,才能“以心统性”,尽管是虚统,但是孟荀就此可在性的层面得以统合。

在此有一个关键的问题,就在于孟子论善与荀子论恶,那善与恶的含义,究竟是什么?孟子最初所论之善,并不是“全善”,只是聚焦于善端并将之发扬光大并最终归于“纯善”;荀子所论恶,也并不是“全恶”,只是聚焦于恶源并将之隆礼化性。这个善恶,并不是西方式的整全的善恶对立,以致形成善恶的对称性关联。从目前所存文献观之,告子并未言恶,孟子也鲜言恶,他们所说的都是“不善”,直到荀子及其学派才明言恶,不善的观念要比恶出现得早。善与不善,也不是非此即彼的:要么善要么非善,A与非A是截然不同的。在中国早期思想史那里,特别是原典儒家那里,从善到不善再到恶,组成了程度渐次级的等差序列,而没有善恶那般明确的分界线。孟荀对善恶的态度最初都不能完全判断:“善端”是发源的那积极的一部分,“恶源”也是起源的那消极的一部分。尽管孟子试图将善端推之于全体,但也并没有否定恶的层面,否则“推善”干什么;荀子则更具有全面的眼光,尽管他承认恶源存在的必然性,但是却最终以趋善来加以引导,可谓既看到了恶的功能,也看到了善的大面,所以,由荀子的观点似乎更能把握到人性的复杂性之维度和向度。

孟荀的思想差异,还在于“不达性情之名”,他们对于性与情的理解根本不同。所谓“诸儒论性不同,非是于善恶上不明,乃‘性’字上安顿不着”[25],此言极是。由此出发,朝鲜三代宰相浩亭的看法更为准确,“孟子言性善,此极本穷源之论,而不及乎气质之性。荀子言性恶,杨子言善恶混,韩子言性有三品,是皆言气质之性,而不及乎本然之性”[26]。孟荀二者“论性”不同,恰恰因为“性论”之不同,孟子是“本然之性”,荀子是则“气质之性”,包括后世扬雄的混合善恶论也是气质之性。因此荀子所谓“化性起伪”,所化的是气质之性,而非本然之性,因为本然之性本不可化。

实际上,性是可以同包善恶的,蕴藏多种取向的谱系。从阴阳的角度观之,“性如阴阳,善如万物,为善而善非性也,使性而可以谓之善,则孔子已言之矣,苟可以谓之善,亦可以谓之恶,故荀卿所谓性恶者,盖生于孟子”[27],此处说荀子性恶出于孟子,不若说仍出自孔子,因为孔子开启了孟荀性之善恶的两种思维趋向,由此反观之,孟荀方可统一于孔子。孔子的基本思想取向:第一未言性善恶,第二罕言性与命,第三关注习的人文化成。孔子奠基之后,孟子继承了第一方面的善维度并反向弥补了第二方面,荀子则继承了第一方面的恶维度并发展了第三方面。

无论持性善还是性恶的立场,孟荀皆终向善,这是更无异议的。东林党人孙慎行曾言:“‘荀子矫性为善,最深最辩’,孟子谓‘为不善,非才之罪也’;孟子谓‘故者以利为本’,而荀子直谓‘逆而矫之,而后可以为善’。”[28]所以孟荀才能于善处合一。按照日本学人武内义雄的看法:“孟子主张说是,人类的精神作用,是因心之官和耳目之官而行,恶是因为耳目之官被外物引诱发生了欲望而起,所以并非起因于人类的本性,人类的本性——心之判断,常是纯善,所以人性是善。而荀子又反对之,说欲正是人类的本性,人类在心中加以反省的判断,乃是人为的东西,亦即虚伪的东西。从这里我们可以看出,在孟子和荀子,‘性’字的内包有所不同。荀子之性即欲,孟子之性是心之思虑判断,虽为同一性字,而其所指完全不同。”[29]这里所说的孟子的精神作用就是心之功能,的确,孟荀所用“性”字内包不同,但是,是否孟子认为“性=心”,而荀子则为“性=欲”,这就值得商榷了。说孟子心性合一大致不错,但是二者还是被区分了开来,荀子之性、情与欲之间形成的分殊结构,并不会使荀子的性、情、心彻底抹平差异,认定荀子的性即情、即欲,那就无疑忽视了三者之分及其荀子之心的提升功能。

无论孟荀,乃至整个原典儒学,所论的“性”都不是西方“人性”(human nature)论的那个“本性”(nature),而是一种不断生成的“人的生成”(human becoming)之特性,从而形成了人类本性的基本结构与普遍谱系。孟子论恻隐之心,只是善端之源头上的某个点,孟子认定,这是接近性情根源的“本然之性”;荀子论欲情之恶,也只是恶源的诸端上的某些点,荀子认定,这才是介入了情欲品质的“气质之性”。“孟子的性善说,可说是使孔子的忠恕说奠定基础的有力的学说,不过照荀子的反对论来看,欲之发生,这事的本身似乎也不能说是出于人性以外。”[30]其实,荀子观点较之孟子更为全面,但孔子的观点才具有整全的更多可能性,他并没有明言性之善恶,这就凸显两种可能性,后来又有“周人世硕,以为‘人性有善有恶,举人之善性养而致之则善长;恶性,养而致之则恶长’”[31],孟荀恰恰继承了这两条不同的路,但殊途而同归,孟荀最终皆是向善而生的。

孟子性善与荀子性恶也并非是对立的,反而可能是同向互补的。清人钱大昕有言:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化而勉于善,立言虽殊,其教人以善则一也。”[32]历史学家吕思勉有段论述非常精彩:“荀子最为后人所诋訾者,为其言性恶。其实荀子之言性恶,与孟子之言性善,初不相背也。伪非伪饰之谓,即今之为字。荀子谓‘人性恶,其善者伪’,乃谓人之性,不能生而自善,而必有待于修为耳。故其言曰:‘涂之人可以为禹则然,涂之人之能为禹,则未必然也。’夫孟子谓性善,亦不过谓涂之人可以为禹耳。其谓‘生于人之情性者,感而自然,不待事而后生;感而不能然,必待事而然后者谓之伪。’则孟子亦未尝谓此等修为之功,可以不事也。”[33]

为何说性善与性恶“初不相背”呢?关键就在于如何理解“恶”。如果这个“恶”是善恶决然对立之恶,那么,孟子与荀子在人性论上绝无调和的可能性。但是,荀子之恶,似乎仅仅是不善的某种程度之相对概念,更不是西方那种“绝对的恶”(absolute evil)与“基本的恶”(radical evil)之绝对概念。[34]恶其实是某种程度的不善,正如孟子所说的“不善”乃是不足的意思。由此可见,“‘恶’不是与善对立的概念,恶因此被解释成不能发展自身的潜能,不能与道协调。孟子之恶不是恶的一个积极概念,而仅仅是一个消极的概念。他把恶想象成从存在中减少,而不是添加的某种东西:它是一种丧失,是一种某种不可能存在,而又应该存在的东西”[35]。这也就意味着,善在孟子那里是一种加法意义上的“积极概念”,恶在荀子那里则是一种减法意义上的“消极概念”,由此孟荀在“性”的高级层面更可以统合。

在天人相合的范式当中,孟子的“天人合德”与荀子的“天生人成”,的确代表了儒家内部的两种天人观。通常认为,“天人合德”乃是通过人之道德品性或者美德之完美,以达到天与人之间的和谐状态;而“天生人成”则认定,天会为人完成其功用提供材质,而人通过其内在能力的践行而得以参于天。[36]所谓“不为而成,不求而得,夫是之谓天职……天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参”(《荀子•天论》)。这就意味着,从孟荀基本思想就可以得出,儒家之天,乃是拥有德性义与自然义的“双重天”,但这并不意味着,孟荀断然分有了天的含义之两面。实际的情况是,孟荀论天皆兼有德性义与自然义,这也是孟荀得以统合的一条通途。

孟子求上学而下达,以仁爱为起点,天人相通,人有其“心”。荀子则主天人相分,以群而有分为起点,天行有常,人有其“治”。然而,荀子之天,也不仅仅是自然之天,汉学家柯雄文(Antonio S. Cua)就认定:荀子把“自然”(大写的Nature)也理解为“天性”(小写的nature),后者将天理解为天生的或天性的(natural),而且,作为天性的天也是有常的,就像自然之天一样。[37]柯雄文进而认为,人类的善是伪的结果,成圣也只是伪或建构性的人类活动,这是荀子将“性”陶铸为伦理上是可接受的美好的天性的结果,而荀子之“性”被其当为“人类基本或复杂的动机结构”(the basic and problematic motivational structure of humans)。[38]反过来看,孟子论天,也不是只有德性意义,也兼具了次要的自然意义,比如“天之高也,星辰之远也,苟求其故,千岁之日至,可坐而致也”(《孟子•离娄下》)即为明证,由此可见,孟子论天也不是彻底的德性之天。既然孟子论天也有自然意义,荀子论天也有天性意义,那就为孟荀的整合自然打通了通道。

有趣的是,孟荀的天论,分别与孟子之性和荀子之情结合得更为紧密,孟子重“天性”而荀子重“天情”。孟子讲求的是“天性”,所谓“知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也”(《孟子•尽心上》)。当然,孟子之心也是天赋予的,“心之官则思,思则得之,不思则不得也。此天之所与我者”(《孟子•告子上》),这里的天也并不完全是德性意义,也兼具了天生的某种自然意义。荀子讲求的则是“天情”:“天职既立,天功既成,形具而神生,好恶喜怒哀乐臧焉,夫是之谓天情……圣人清其天君,正其天官,备其天养,顺其天政,养其天情,以全其天功。如是,则知其所为,知其所不为矣;则天地官而万物役矣。其行曲治,其养曲适,其生不伤,夫是之谓知天。”(《荀子•天论》)。由此可见,荀子之“知天”与孟子“知其天”不同,孟子通过“心之官”的思而知天,而荀子则以天情为出发点,经过天官、天君、天养、天政的步骤,从而达到知天的整全境界。

无论是“天人合德”,还是“天生人成”,最终都是天人合一。武内义雄认为:(孟荀)“也有共通之处,亦即离开天命或天道而企图靠人性之分析去说明道德之根源,这是二子相同之处。孟子把孔子的天命,分析为‘命’和‘性’的两个概念,而提倡性善说,以便在人性中发见道德的成分,而荀子则把人道与天道分开,重视人为地制定的礼法,结果遂堕于性恶说。”[39]然而,孟子的天命与心性还是内在顺畅的、贯通的,而荀子尽管讲天人之分,但最终仍是天人相合,并不离于中国传统,荀子只不过是建立在合一基础上的强调天人分殊而已。由此,孟荀之天,可以实现一统。

按照通常的观点,孟荀之别,一般被认定在内在之分上,内是孟子,外是荀子。孔子将礼内化为仁,孟子顺此发展出仁心,荀子将礼外化为法,由此才能开出现代的民主。然而,我们却要破除这种内外两分法,力求从“天—性—心—情”的系列谱系上,来兼祧并统合孟荀:第一,在天的层面上,乃是“道德天”与“自然天”的统一;第二,在性的层面上,乃是“性本善”与“性趋恶”的统一;第三,在心的层面上,乃是“德性心”与“智识心”的统一;第四,在情的层面上,乃是“积极情”与“消极情”的统一。

那么,如此兼祧,就是一种“内在”的统合,孟荀由此得以“内通”,而不是内外之间的嵌合。而且,笔者主张从“心统情性”来加以统合,因为心具有从“习心”“智心”到“善心”的全面架构,由此既可以“以心统性”,也可以“以心统情”。恰恰由于心对情是“实统”,而对于性乃是“虚统”,因此,先统情后统性,情在性先,这才是符合逻辑的。当然,孟子的“性情心”与荀子的“情性心”的统合,还都具有天的维度且不可或缺,只不过孟子更重“天性”而荀子则重“天情”。所以,孟子的思想架构为“天—性—情—心”,荀子的思想架构则为“天—情—性—心”,在此,天作为兼祧的出发点,而心则被当作统合的终点。

先看孟子,按照徐复观的论点:“孟子既从心上论定性善,而心的四种活动,即是‘情’。‘乃若其情,则可以为善’的情,即指恻隐、羞恶、是非、辞让等而言。从心向上推一步即是性;从心向下落一步即是情;情中涵有向外实现的冲动、能力,即是‘才’。性、心、情、才,都是环绕着心的不同的层次。孟子所说的‘恻隐之心’‘羞恶之心’,实际亦即是恻隐之情、羞恶之情。张横渠谓‘心统性情’(《横渠语录》);此就孟子而言,应该是‘心统性、情、才’。心是善,所以性、情、才便都是善的。”[40]我赞同徐复观的说法,以心统性与情来阐释孟子思想,但是,逻辑顺利却与之不同。如前所述,孟子是从性善推出情善,进而达及心善的,而且,对孟子而言,始终是性在情先。

按照孟子的论述:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”(《孟子•尽心上》)最终归于天,其实恰恰是从天向下得以贯通的。再看荀子,荀子也有一段完整的论述:“人无师法则隆性矣,有师法则隆积矣,而师法者,所得乎情,非所受乎性,不足以独立而治。性也者,吾所不能为也,然而可化也;情也者,非吾所有也,然而可为也。注错习俗,所以化性也;并一而不二,所以成积也。习俗移志,安久移质,并一而不二,则通于神明,参于天地矣。”(《荀子•儒效》)这段论述的是师以学“五经”而道德可修,但是,心善乃是为了治性恶,而性恶来自情恶,情也归属于天情,而且,对荀子来说,情在性先。

综上所述,与孟子的尽心、知性、知天的“自上而下”的思维模式不同,荀子的堕情、化性、参天则是“自下而上”的模式。由此,可以终成孟荀之存在论思想的比较架构:

【注释】

[1] 李泽厚、刘悦笛:《关于“情本体”的中国哲学对话录》,《文史哲》2014年第3期。

[2] 李泽厚:《举孟旗,行荀学——为〈伦理学纲要〉一辩》,《探索与争鸣》2017年第4期。笔者在推荐此文发表的时候,本想起正标题为《举孟旗,行荀实》。

[3] 梁涛:《统合孟荀 创新儒学》,赵广明主编:《宗教与哲学》(第7辑),北京:社会科学文献出版社,2018年。

[4] 郭沂:《受之以荀 纠之以孟——现代化背景下的儒学重建》,《文史哲》2020年第2期;更早将荀子纳入道统的论述,参见郭沂:《以“五经七典”代“五书五经”——儒家核心经典系统之重构》,中国儒学编辑委员会编:《中国儒学年鉴》,中国儒学年鉴社,2006年。

[5] 蔡仁厚:《心的性质及其实现》,《鹅湖》1983年第94期。

[6] 蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,台北:台湾学生书局,1984年,第406页。

[7] 蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,第406页。

[8] 参见潘小慧:《荀子道德知识论的当代意义与价值》,《儒学全球论坛(2007 临沂•苍山) 荀子思想的当代价值国际学术研讨会论文集》,2007年,第126页。

[9] 唐君毅:《中国哲学原论•导论篇》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第49页。

[10] 徐复观:《中国人性史论•先秦卷》,上海:上海三联书店,2001年,第141页。

[11] 参见徐复观:《中国人性史论•先秦卷》,第149页。

[12] 参见刘悦笛:《情感哲学视野中的“恻隐之心”——兼论孟子情论的全球性价值》,《孔学堂》2015年第4期。

[13] 唐君毅:《中国哲学原论•导论篇》,第49页。

[14] 廖名春:《荀子“虚壹而静”说新释》,《孔子研究》2009年第1期。

[15] 蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,第525页。

[16] 蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,第524页。

[17] 参见刘悦笛:《“情性”“情实”和“情感”——中国儒家“情本哲学”的基本面向》,《社会科学家》2018年第2期。

[18] 黎靖德编:《朱子语类》卷五十九,王星贤点校,北京:中华书局,1986年,第1381页。

[19] 陈澧:《东塾读书记》卷三,钟旭元、魏达纯校点,上海:上海古籍出版社,2012年,第38页。

[20] 《荀子•正名》:“情者,性之质也;欲者,情之应也。”

[21] 刘悦笛:《情感哲学视野中的“恻隐之心”——兼论孟子情论的全球性价值》,《孔学堂》2015年第4期。

[22] 刘悦笛:《儒家何以无“绝对恶”与“根本恶”?——中西比较伦理的“消极情性”视角》,《探索与争鸣》2018年第9期。

[23] Bryan W. Van Norden, “Mengzi and Xunzi: Two Views of Human Agency,” in Virtue, Nature and Moral Agency in the Xunzi, eds. T. C. Kline III and Philip J. Ivanhoe (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2000), 127–128.

[24] 陈登原:《国史旧闻》卷一,北京:中华书局,2000年,第281页。

[25] 黎靖德编:《朱子语类》卷五,王星贤点校,第84页。

[26] 河仑:《性说》,刘桂荣编著:《论荀辑要》,芜湖:安徽师范大学出版社,2016年,第78页。

[27] 邵博:《邵氏闻见后录》卷十二,刘德权、李剑雄点校,北京:中华书局,1983年,第91页。

[28] 黄宗羲:《东林学案》,《明儒学案》卷五十九,沈芝盈点校,北京:中华书局,2008年,第1453页。

[29] 武内义雄:《儒教之精社》,高明译,香港:太平书局,1942年,第31页。

[30] 武内义雄:《儒教之精社》,高明译,第32页。

[31] 黄晖:《论衡校释》卷三,北京:中华书局,1990年,第132页。

[32] 钱大昕:《跋谢墉刊行〈荀子笺释〉》,刘桂荣编著:《论荀辑要》,第119页。

[33] 吕思勉:《先秦学术概论》,上海:上海书店,1933年,第83—84页。

[34] 刘悦笛:《儒家何以无“绝对恶”与“根本恶”》,《探索与争鸣》2018年第9期。

[35] M. 斯卡帕里:《在早期中国文献中有关人的本性之争》,江文思、安乐哲编:《孟子心性之学》,梁溪译,北京:社会科学文献出版社,2005年,第251—252页。

[36] Antonio S. Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Philosophy (Washington, DC: The Catholic University of America Press,2005), 173.

[37] Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Philosophy, 174.

[38] Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Philosophy, 175.

[39] 武内义雄:《儒教之精社》,高明译,第31—32页。

[40] 徐复观:《中国人性史论•先秦卷》,第151页。

【关键词】心统情性 兼祧孟荀 德性心 智识心 积极情 消极情

“孟荀统一于孔子”——李泽厚所表述的这个常识,大家想必都会基本赞同,但在同一篇文章中,即记录李泽厚与笔者对话的《关于“情本体”的中国哲学对话录》中,李泽厚同时强调“推崇荀子为儒家正统”[1],那就颇多争议了。在2018年举办的“荀子思想与道统重估”国际学术研讨会上,主张“新荀学”的台湾学者刘又铭提出,当前的儒学主要有三派:除了“孟派”和与之对立的“荀派”之外,应该还有“孔派”。实际上,孟派和荀派,哪一个不是孔派呢?他们无疑都属于孔门儒学,称之为“孔孟派”与“孔荀派”更为合适,但是统一孟荀,的确成为某种大势所趋。

一、兼祧孟荀:“以孟统荀”还是“以荀统孟”?

究竟该如何统一孟荀呢?根据李泽厚较新的说法,那就是“举孟旗,行荀学”[2],笔者更愿意称之为“举孟旗,行荀实”。按照郭沂的说法,乃是“受之以荀,纠之以孟”,而按照梁涛的说法则是“统合孟荀,创新儒学”。[3]看似各家观点都是统一派,然而,其内部却有着立场的基本差异。这是由于,诸家在兼祧孟荀之时,皆有所倾向。梁涛更多是“以孟统荀”,当他接受庞朴先生对“伪”字的解读以阐释荀子“化性起伪”之伪为“心伪”之时,也就把荀学“心学化”了,这就是把荀子向孟子那边拉:如果荀子的“人为作伪”皆为“心伪”,那么,荀子就不成其外王之道了。郭沂的统合孟荀之道,则主要来应对“现代—后现代”的现实挑战和张力结构:“一是借助于荀学来接受、吸纳西方现代性,从而实现现代转型,以回应现代化的挑战;二是依赖于孟学来挺立人的主体价值,从而纠正、修复现代化的缺陷,以解决后现代主义所提出的问题。”[4]既然挺立的主体部分为荀学,纠之以偏来自孟学,那么,这便是以荀学为主、孟学为辅了。李泽厚更愿意用“兼祧孟荀”的说法,正如“兼祧”这个词的本义所示,本指一个男子同时继承两家宗祧的习俗,但其中必有一个是有更亲的血缘关联的,另一个则是过继关系,兼祧孟荀二子,何为亲缘,何为过继,也的确是要做出衡量与抉择的。

笔者认为,要兼祧孟荀,就需要有“内通的继承”,如要统合孟荀,则要有“第三种立场”,否则或偏于孟,或偏于荀,便会有失偏失。所以,本文提出以“心统情性”(而非“心统性情”)来兼祧孟荀,以期寻求到一种使孟荀得以统合起来的“整体论”(holism)思路,从“心”“情”“性”“天”的一系列层级来兼祧孟荀。

二、心的类分:“仁心”“智心”和“习心”

中国思想当中的“心”,到底意指什么?如今,此“心”被西方汉学家普遍接受的译法为“mind-heart”,过去仅仅将心视为头脑“mind”,但理性之心是不能概括中国“心”之内蕴的,还有来自内心感性化的“heart”的含义。这也从侧面说明,心乃是一个复杂的中国思想范畴,需要首先厘清其内涵,然后才能探讨“心统”的意义。

按照一种简约的区分方式,蔡仁厚在1983年发表的《心的性质及其实现》一文里,曾对心做了大致三分:“仁心”“智心”与“习心”,[5]后来在1984年出版的《孔孟荀哲学》里面则采用了稍显复杂的说法:“以仁识心”“以智识心”和“习心”。[6]我觉得,习心也即是“以习入心”,习是无须“识”的。仁心、智心与习心,在儒家那里是整全的存在。其中,仁心属于“德性层”;智心包括“超知性层”和“知性层”;习心则属于“感性层”,这就形成了三类四层的结构,这个分解法还算较为公正。

按照蔡仁厚对心的区分,所谓仁心,亦即“道德心(仁心、良知)”,也就是“仁智通而为一”,孔孟派大抵如此。所谓智心的知性层,亦即“认知心(心知之明、知虑思辩)”,乃是有限心“主客对列”的,孔荀派大抵如此。所谓智心的超知性层,蔡仁厚认为这超出儒家范围了,一方面是“道心(道家虚静心)”,另一方面则是“般若智心(如来藏心)”,前者是“显智不显仁”的道家“观照”,后者则是“证如不证悲”的佛家“照了”。习心,亦即“血气心(心理情绪、情识意欲)”,这应该是荀子那里的思路。[7]所以,儒家之“心”,乃是涵盖了从仁心、智心到习心的全面含义。然而,不同于蔡仁厚认定儒家并无智心的超知性层的观点,笔者认为荀子的“心何以知?曰:虚壹而静”(《荀子•解蔽》)也具有超知性的内涵,乃是一种更高的主客相符的智心。

有了对心的全面理解,就可以把孟荀思想大致归入其中,这便构成了统合孟荀的“心之学”根基:

从心的主客性质来看,这就需要层层解析:“习心”乃是原始的主客未分的状态;而进入到知性层,即荀子所谓的“知有所合谓之智”和“心虑而能为之动谓之伪”(《荀子•正名》)的层面,则具有了主客分判的性质;到了超知性层,也就是荀子所谓的心者“神明之主也”(《荀子•解蔽》)的层面,“虚壹而静”也就达到主客合一的更高境界了;最终,攀升到德性层,也就是孟子所谓的“仁,人心也”(《孟子•告子上》)的层面,亦即“仁义礼智根于心”(《孟子•尽心上》)的层级,也就达到主客合一的高级境界了。

三、心的自统:“德性心”与“智识心”

如果以“心”为轴心,孟荀首先就可以被统合起来,因为他们的心之倾向的确不同。蔡仁厚认定,荀子之心,不是“具理”的道德心,而是“见理”的认知心,[8]如今看来未免有些许武断。更准确的说法,也许要反过来说孟子:孟子之心不是“见理”的认知心,而是“具理”的道德心,“所不虑而知者,其良知也”(《孟子•尽心上》)就是如此,而荀子之心内涵则更为复杂与丰富。

这是由于,当荀子讲求心趋于善的向上功能的时候,心其实本身也具有了道德取向的性质,下面是唐君毅的略显保守的观点:“荀子虽未尝明心善,然循荀子所谓心能自作主宰,自清其天君,以知道体道而行道上说,则仍不得不承认荀子之所谓心有向上之能。”[9]由此而论,荀子之心在趋善之时,应该有“心善”的取向,或者说,荀子那里绝无心为恶之义,心只能趋善,否则,性恶就丧失了被提升的力量。如此看来,荀子对于心的观点,显然比孟子更为整全。从德性层、超知性层、知性层到感性层,荀子均有所涉猎,当然知性层及其超知性层,乃是荀子着力的基本方向。

笔者认为,孟子不仅持“性善”观,而且,也持“心善”论。这在徐复观的论述当中便得以较早确立:“‘性善’两字,直到孟子始能正式明白地说出。性善两字说出后,主观实践的结论,通过概念而诉之于每个人的思想,乃可以在客观上为万人万世立教……孟子所说的性善,实际便是心善,经过此一点醒后,每一个人皆可在自己的心上当下认取善的根苗,而无须向外凭空悬拟。”[10]理由就在于,“因心善是‘天之所以与我者’,所以心善即是性善;而孟子便专从心的作用来指证性善”[11]。孟子乃是从“性善”推出“情善”,进而达及“心善”的,当然在孟子那里,性始终在情先,同时也规定了心善。[12]

统合孟荀之心,恰恰是因为孟荀的侧重不同,所以才能“孟荀互补”,但这种差异并不是决然相分,而是荀子之心对孟子之心开放了路径。既然无论是孟子还是荀子的心,皆为向善的,那么,这就为孟荀之心的统合奠定了共通的根基。所以说,统合孟荀的“同”,就在于“心善”;“异”则在于:孟子倾向于德性心,而荀子倾向于智识心。但这只是就大致的倾向而言的。

按照心的类型划分,在“德性层”上,孟子首当其冲,他认定仁即“人心”,仁义礼智也根于此心,孟子论心的思想确实是内在贯通与高度统一的。荀子论心,则更为复杂,由低向高看,从“感性层”开始,荀子就论述到:“心卧则梦,偷则自行,使之则谋。”(《荀子•解蔽》)这就是先从梦的角度,来论述心的感性存在状态:人之心在睡觉时会做梦;又从心松弛的角度,来论述心的不自觉状态:松弛时就会放纵,心就会胡思乱想;再从主动的自觉状态论心:使用时,心就能帮人谋划。尽管梦、行、谋皆为“心之动”,但是,梦、行、谋的确还有区分,梦与行属于心的感性状态,而谋则是自觉地脱离感性了,然而毫无疑问,荀子之心具有感性的最基层的含义。

心的“知性层”,乃是荀子论心的主脉,因为荀子强调“知则明通其类”(《荀子•不苟》)、“举统类而应之”(《荀子•儒效》)、“以其本知其末”(《荀子•大略》),所以唐君毅称之为“统类心”,也就是与孟子所谓“性情心或德性心”相对而言。荀子之“统类心”,“所以能统摄多类事物,而制割大理,为道之主宰;其关键在于荀子之心,一方为能依类以通达之心,一方又为至虚之心。以其心能虚,故能知一类事物之理,又兼知他类事物之理,而统摄之,心乃成能统诸类之心”[13]。当然,此处的“至虚之心”关涉到荀子之“虚壹而静”。笔者以为,“虚壹而静”既依据于知性层又超出了知性层,达及了超知性层所以才统合了知性层,因“虚”方能“统”,因“静”方为“壹”。

然而,对这个“虚壹而静”,却存在颇多误解:一方面是将之与老庄或黄老之论加以衔通,原因在于,同时代儒家内部可资借鉴的“虚”“静”资源甚少;另一方面则将之与《老子》《庄子》或《管子•心术上》《管子•内业》《管子•白心》的“虚”“静”说断然分开,廖名春就是这种观点的代表,他认定“虚壹而静”基本等同于“择一而壹”,其“‘壹’是一时的选择,‘静’却是长时间的坚持”。[14]笔者以为,荀子之“虚”“静”,既没有追随老庄释者所理解的那般玄虚化(一味强调超知性层),也没有廖名春所阐发的那样笃实化(仅仅囿于知性层),但是却兼有二者内涵,所以才能既统“类”而知“道”,又能走向所谓的“大清明”(《荀子•解蔽》)。这“大清明”的境界,显然无法用“守一以恒”来加以解释。因此,荀子之“壹于道”,既有认知的辨异含义,也有“虚”“静”的统合内涵:“心生而有知,知而有异,异也者,同时兼知之;同时兼知之,两也;然而有所谓一,不以夫一害此一谓之壹。”(《荀子•解蔽》)这也就是意味着,“统合心”即“虚静心”,一而二、二而一,荀子之心兼具了感性层(也就是“习心”)、知性层和超知性层(也就是“智心”)的意义,同时,也内在地具有一定的德性层(也就是“仁心”)的意义。

由此而得出的结论就是,由荀子之心来统合孟子之心,才是可能的,反之则不然,因为孟子的德性心只占据了心之整体的一个侧面,荀子在看待人之心时,则具有更为整全的视野,这在历代儒家当中也是难能可贵的。所以,孟荀在心之层面的兼祧,就不仅是孟子所侧重的“德性心”与荀子所侧重的“智知心”的统合,而是更为全面的从“习心”“智心”到“仁心”的大统一。

四、心实统情:“积极情”与“消极情”

“心统性情”,从张载到朱熹得以集中阐发,然而,我们却力求赋予其新的内涵。首先就是将“心统性情”转变为“心统情性”,认定在这种心统当中,情在性先,而非性在情先。这是由于,只能以心“实”统情而“虚”统性,实统在虚统之先,才是更现实之路。蔡仁厚在阐释朱熹之“心统性情”时也发现:“这个‘统’字,对情而言是实说,对性而言则只是虚说。因为形下之心不能统形上之性。所以,心之统性,不过是认知的关联,这个统字是没有力量的。”[15]这种解析的确符合朱熹的逻辑,因为性是属于形而上的理,心与情则是属于形而下的气,“性统心情”似乎才是更符合逻辑的。

我们所说的“心统情性”,则没有朱熹那般形而上与形而下的分殊,因为我们阐发的乃是原始儒家特别是孟荀的思想,那时并没有后世宋儒那般的道器之分。然而,心“实”统情而“虚”统性,却是没有问题的,“心统性,是认知地关联地统摄性而彰显之”,“心统情,是行动地统摄情而敷施发用”,[16]既然性是静而情是动,性可由心觉而显,情也可由心动而贯。按照荀子的观点,心趋于善,而情却被欲所下拉,所以,心可以将向下的情欲加以向上的提升,这就是荀子本身——以心善“统”情恶——的思路,但这是“实统”。与此同时,欲之恶不仅直接地下拉了情,也间接地下拉了性,由于性恶成为荀子思想的焦点,但是善之心对于恶之性的统升,却是经由了情之中介的,心也无法彻底转变性(却可以改变情),因此才是“虚统”。

既然心可以实统情,那么,孟荀之情在此主题下究竟该如何统合呢?笔者想从“积极情”(positive-qing)与“消极情”(negative-qing)的角度来探讨。中国的“情”这个概念只能翻译成“qing”,因为“情”在中国兼具了“情实”“情感”与“情性”之义。[17]孟荀使用“情”字的情况也不同,孟子更倾向于由性到情,荀子则倾向于由情到性,同时孟荀都使用了“情实”的意义。但是,这里所谓的积极与消极之情的划分,主要是就情感而论:孟子力主情之积极一面,而荀子则持情之消极一面,恰可互补也。

按照孟子的思想逻辑,心善所以性善,四端之心,是心,其善,故而性善;按照程颐的思想逻辑,性善,所以心善,这似乎就把孟子的观点翻转过来。从程颐到朱熹,都对孟子思想进行了过度阐发。《朱子语类》里有段对答,“问:‘孟子言情、才皆善,如何?’曰:‘情本自善,其发也未有染污,何尝不善。才只是资质,亦无不善。譬物之白者,未染时只是白也。’”[18]这也就意味着,按照朱熹的意解,不仅性善,而且情善,乃至于才善。清人陈澧也有此类论说,但他却聚焦于情与欲问题,“且言性善,不言情恶,亦恪守孟子‘其情可以为善’之说。故但云‘有欲’,欲亦有善有恶,非尽恶也”[19]。由此就把孟子的情善都作为了定论,而既然欲是可善可恶的,那么情欲在孟子一脉那里自然也是趋善的了。

孟子所见的作为道德之端绪之情、恻隐之情是典型的积极情感,羞恶之情尽管是消极情感,但是可转化为积极的道德动力。与孟子把情视为“积极情感”相反,荀子所见之情则是典型的“消极情感”。在荀子的性—情—欲当中,情不仅为欲所困,而且下拉了性。从“情欲”关联来看,“人之情,欲而已”[20],从“情性”关系来看,“从人之性,顺人之情,必出于争夺,合于犯分乱理,而归于暴”(《荀子•性恶》),如此为之就会成为“纵性情”而“违礼义”之小人。荀子论情,既不同于孟子由性善必然而推导出来的“情善”,也不同于郭店楚简《性自命出》所“真”情流露的褒义之情,而多以消极态度来看待情感。性当然不能生于情,但情却生于欲,由此反推(从欲、情再到性),既然“性之好、恶、喜、怒、哀、乐谓之情”(《荀子•正名》),那么,性恶的这种被普遍认为是荀子本人的观点也就成为必然的推论了。

孟子论情,其实并非如宋儒那般被阐发至“先验之情”的高度,而是从积极情感出发的“善情”,由孟子的性善可以推出情善,这是积极情感的发轫;[21]荀子则聚焦于“性—情—欲”架构,所以将之反推,由“欲恶”推“情恶”再推到“性恶”,性终被视为恶,这是消极情感的发源。[22]实际上,孟荀恰恰抓住了“情”的两面:孟子重“大体”(积极之情),强调用人的心志去获取仁义而升华情;荀子则聚焦“小体”(消极之情),也就是侧重口腹之欲与耳目之养来理解情,当然荀子也是以心来提升情的。所谓“情然而心为之择谓之虑,心虑而能为之动谓之伪”(《荀子•正名》),由此才能“起伪”从而“化性”。

总之,孟子论情重积极情感(性情),所以能从仁心出发,推爱到仁政,并最终回归内在的仁心,这是一种“性情心”的思路;而荀子论情则重消极情感(情欲),由此走向以礼节情,通过化性起伪,走向外在的礼制,这是一种“情性心”的思路。这两种思路使“性情心”“情性心”恰恰可以统合起来。用汉学家万白安(Bryan W. Van Norden)更普遍的道德话语来说,“孟子认定,我们应该去做我们可以获得的最欲求所做的事”,人人都具有最初的道德趋向,而荀子则否定了孟子的人性主张,“荀子认定人不必一定要去做其最欲求所做的事”,从而“让我们的欲求与我们所认可的事得以统一”。[23]孟荀的观点看似悖离但却可以综合为一体。

五、心虚统性:“性本善”与“性趋恶”

孟荀的善恶之分殊,几成公论,但是为了给荀子辩护,将荀子阐发为性朴论者、本善论者、弱性善论者的观点,近些年来此起彼伏,就像当年陈登原认定:“荀子以性为纯善,以情为或善或不善,故曰:‘圣人化性起伪,作礼义文理,以养情欲,然则所谓性恶。’”。[24]然而,说孟子之性为纯善才是合适的,说荀子之性为纯善则值得商榷。实际上,无论性之善恶如何,孟荀皆持一种心善论,特别是荀子思想的内在逻辑倾向于用心善去改造性恶,前文已经论证过荀子思想起码有心善的向上取向。由此,才能“以心统性”,尽管是虚统,但是孟荀就此可在性的层面得以统合。

在此有一个关键的问题,就在于孟子论善与荀子论恶,那善与恶的含义,究竟是什么?孟子最初所论之善,并不是“全善”,只是聚焦于善端并将之发扬光大并最终归于“纯善”;荀子所论恶,也并不是“全恶”,只是聚焦于恶源并将之隆礼化性。这个善恶,并不是西方式的整全的善恶对立,以致形成善恶的对称性关联。从目前所存文献观之,告子并未言恶,孟子也鲜言恶,他们所说的都是“不善”,直到荀子及其学派才明言恶,不善的观念要比恶出现得早。善与不善,也不是非此即彼的:要么善要么非善,A与非A是截然不同的。在中国早期思想史那里,特别是原典儒家那里,从善到不善再到恶,组成了程度渐次级的等差序列,而没有善恶那般明确的分界线。孟荀对善恶的态度最初都不能完全判断:“善端”是发源的那积极的一部分,“恶源”也是起源的那消极的一部分。尽管孟子试图将善端推之于全体,但也并没有否定恶的层面,否则“推善”干什么;荀子则更具有全面的眼光,尽管他承认恶源存在的必然性,但是却最终以趋善来加以引导,可谓既看到了恶的功能,也看到了善的大面,所以,由荀子的观点似乎更能把握到人性的复杂性之维度和向度。

孟荀的思想差异,还在于“不达性情之名”,他们对于性与情的理解根本不同。所谓“诸儒论性不同,非是于善恶上不明,乃‘性’字上安顿不着”[25],此言极是。由此出发,朝鲜三代宰相浩亭的看法更为准确,“孟子言性善,此极本穷源之论,而不及乎气质之性。荀子言性恶,杨子言善恶混,韩子言性有三品,是皆言气质之性,而不及乎本然之性”[26]。孟荀二者“论性”不同,恰恰因为“性论”之不同,孟子是“本然之性”,荀子是则“气质之性”,包括后世扬雄的混合善恶论也是气质之性。因此荀子所谓“化性起伪”,所化的是气质之性,而非本然之性,因为本然之性本不可化。

实际上,性是可以同包善恶的,蕴藏多种取向的谱系。从阴阳的角度观之,“性如阴阳,善如万物,为善而善非性也,使性而可以谓之善,则孔子已言之矣,苟可以谓之善,亦可以谓之恶,故荀卿所谓性恶者,盖生于孟子”[27],此处说荀子性恶出于孟子,不若说仍出自孔子,因为孔子开启了孟荀性之善恶的两种思维趋向,由此反观之,孟荀方可统一于孔子。孔子的基本思想取向:第一未言性善恶,第二罕言性与命,第三关注习的人文化成。孔子奠基之后,孟子继承了第一方面的善维度并反向弥补了第二方面,荀子则继承了第一方面的恶维度并发展了第三方面。

无论持性善还是性恶的立场,孟荀皆终向善,这是更无异议的。东林党人孙慎行曾言:“‘荀子矫性为善,最深最辩’,孟子谓‘为不善,非才之罪也’;孟子谓‘故者以利为本’,而荀子直谓‘逆而矫之,而后可以为善’。”[28]所以孟荀才能于善处合一。按照日本学人武内义雄的看法:“孟子主张说是,人类的精神作用,是因心之官和耳目之官而行,恶是因为耳目之官被外物引诱发生了欲望而起,所以并非起因于人类的本性,人类的本性——心之判断,常是纯善,所以人性是善。而荀子又反对之,说欲正是人类的本性,人类在心中加以反省的判断,乃是人为的东西,亦即虚伪的东西。从这里我们可以看出,在孟子和荀子,‘性’字的内包有所不同。荀子之性即欲,孟子之性是心之思虑判断,虽为同一性字,而其所指完全不同。”[29]这里所说的孟子的精神作用就是心之功能,的确,孟荀所用“性”字内包不同,但是,是否孟子认为“性=心”,而荀子则为“性=欲”,这就值得商榷了。说孟子心性合一大致不错,但是二者还是被区分了开来,荀子之性、情与欲之间形成的分殊结构,并不会使荀子的性、情、心彻底抹平差异,认定荀子的性即情、即欲,那就无疑忽视了三者之分及其荀子之心的提升功能。

无论孟荀,乃至整个原典儒学,所论的“性”都不是西方“人性”(human nature)论的那个“本性”(nature),而是一种不断生成的“人的生成”(human becoming)之特性,从而形成了人类本性的基本结构与普遍谱系。孟子论恻隐之心,只是善端之源头上的某个点,孟子认定,这是接近性情根源的“本然之性”;荀子论欲情之恶,也只是恶源的诸端上的某些点,荀子认定,这才是介入了情欲品质的“气质之性”。“孟子的性善说,可说是使孔子的忠恕说奠定基础的有力的学说,不过照荀子的反对论来看,欲之发生,这事的本身似乎也不能说是出于人性以外。”[30]其实,荀子观点较之孟子更为全面,但孔子的观点才具有整全的更多可能性,他并没有明言性之善恶,这就凸显两种可能性,后来又有“周人世硕,以为‘人性有善有恶,举人之善性养而致之则善长;恶性,养而致之则恶长’”[31],孟荀恰恰继承了这两条不同的路,但殊途而同归,孟荀最终皆是向善而生的。

孟子性善与荀子性恶也并非是对立的,反而可能是同向互补的。清人钱大昕有言:“孟言性善,欲人之尽性而乐于善;荀言性恶,欲人之化而勉于善,立言虽殊,其教人以善则一也。”[32]历史学家吕思勉有段论述非常精彩:“荀子最为后人所诋訾者,为其言性恶。其实荀子之言性恶,与孟子之言性善,初不相背也。伪非伪饰之谓,即今之为字。荀子谓‘人性恶,其善者伪’,乃谓人之性,不能生而自善,而必有待于修为耳。故其言曰:‘涂之人可以为禹则然,涂之人之能为禹,则未必然也。’夫孟子谓性善,亦不过谓涂之人可以为禹耳。其谓‘生于人之情性者,感而自然,不待事而后生;感而不能然,必待事而然后者谓之伪。’则孟子亦未尝谓此等修为之功,可以不事也。”[33]

为何说性善与性恶“初不相背”呢?关键就在于如何理解“恶”。如果这个“恶”是善恶决然对立之恶,那么,孟子与荀子在人性论上绝无调和的可能性。但是,荀子之恶,似乎仅仅是不善的某种程度之相对概念,更不是西方那种“绝对的恶”(absolute evil)与“基本的恶”(radical evil)之绝对概念。[34]恶其实是某种程度的不善,正如孟子所说的“不善”乃是不足的意思。由此可见,“‘恶’不是与善对立的概念,恶因此被解释成不能发展自身的潜能,不能与道协调。孟子之恶不是恶的一个积极概念,而仅仅是一个消极的概念。他把恶想象成从存在中减少,而不是添加的某种东西:它是一种丧失,是一种某种不可能存在,而又应该存在的东西”[35]。这也就意味着,善在孟子那里是一种加法意义上的“积极概念”,恶在荀子那里则是一种减法意义上的“消极概念”,由此孟荀在“性”的高级层面更可以统合。

六、天的一统:“自然天”与“道德天”

在天人相合的范式当中,孟子的“天人合德”与荀子的“天生人成”,的确代表了儒家内部的两种天人观。通常认为,“天人合德”乃是通过人之道德品性或者美德之完美,以达到天与人之间的和谐状态;而“天生人成”则认定,天会为人完成其功用提供材质,而人通过其内在能力的践行而得以参于天。[36]所谓“不为而成,不求而得,夫是之谓天职……天有其时,地有其财,人有其治,夫是之谓能参”(《荀子•天论》)。这就意味着,从孟荀基本思想就可以得出,儒家之天,乃是拥有德性义与自然义的“双重天”,但这并不意味着,孟荀断然分有了天的含义之两面。实际的情况是,孟荀论天皆兼有德性义与自然义,这也是孟荀得以统合的一条通途。

孟子求上学而下达,以仁爱为起点,天人相通,人有其“心”。荀子则主天人相分,以群而有分为起点,天行有常,人有其“治”。然而,荀子之天,也不仅仅是自然之天,汉学家柯雄文(Antonio S. Cua)就认定:荀子把“自然”(大写的Nature)也理解为“天性”(小写的nature),后者将天理解为天生的或天性的(natural),而且,作为天性的天也是有常的,就像自然之天一样。[37]柯雄文进而认为,人类的善是伪的结果,成圣也只是伪或建构性的人类活动,这是荀子将“性”陶铸为伦理上是可接受的美好的天性的结果,而荀子之“性”被其当为“人类基本或复杂的动机结构”(the basic and problematic motivational structure of humans)。[38]反过来看,孟子论天,也不是只有德性意义,也兼具了次要的自然意义,比如“天之高也,星辰之远也,苟求其故,千岁之日至,可坐而致也”(《孟子•离娄下》)即为明证,由此可见,孟子论天也不是彻底的德性之天。既然孟子论天也有自然意义,荀子论天也有天性意义,那就为孟荀的整合自然打通了通道。

有趣的是,孟荀的天论,分别与孟子之性和荀子之情结合得更为紧密,孟子重“天性”而荀子重“天情”。孟子讲求的是“天性”,所谓“知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也”(《孟子•尽心上》)。当然,孟子之心也是天赋予的,“心之官则思,思则得之,不思则不得也。此天之所与我者”(《孟子•告子上》),这里的天也并不完全是德性意义,也兼具了天生的某种自然意义。荀子讲求的则是“天情”:“天职既立,天功既成,形具而神生,好恶喜怒哀乐臧焉,夫是之谓天情……圣人清其天君,正其天官,备其天养,顺其天政,养其天情,以全其天功。如是,则知其所为,知其所不为矣;则天地官而万物役矣。其行曲治,其养曲适,其生不伤,夫是之谓知天。”(《荀子•天论》)。由此可见,荀子之“知天”与孟子“知其天”不同,孟子通过“心之官”的思而知天,而荀子则以天情为出发点,经过天官、天君、天养、天政的步骤,从而达到知天的整全境界。

无论是“天人合德”,还是“天生人成”,最终都是天人合一。武内义雄认为:(孟荀)“也有共通之处,亦即离开天命或天道而企图靠人性之分析去说明道德之根源,这是二子相同之处。孟子把孔子的天命,分析为‘命’和‘性’的两个概念,而提倡性善说,以便在人性中发见道德的成分,而荀子则把人道与天道分开,重视人为地制定的礼法,结果遂堕于性恶说。”[39]然而,孟子的天命与心性还是内在顺畅的、贯通的,而荀子尽管讲天人之分,但最终仍是天人相合,并不离于中国传统,荀子只不过是建立在合一基础上的强调天人分殊而已。由此,孟荀之天,可以实现一统。

结语:“天—性—心—情”的统合

按照通常的观点,孟荀之别,一般被认定在内在之分上,内是孟子,外是荀子。孔子将礼内化为仁,孟子顺此发展出仁心,荀子将礼外化为法,由此才能开出现代的民主。然而,我们却要破除这种内外两分法,力求从“天—性—心—情”的系列谱系上,来兼祧并统合孟荀:第一,在天的层面上,乃是“道德天”与“自然天”的统一;第二,在性的层面上,乃是“性本善”与“性趋恶”的统一;第三,在心的层面上,乃是“德性心”与“智识心”的统一;第四,在情的层面上,乃是“积极情”与“消极情”的统一。

那么,如此兼祧,就是一种“内在”的统合,孟荀由此得以“内通”,而不是内外之间的嵌合。而且,笔者主张从“心统情性”来加以统合,因为心具有从“习心”“智心”到“善心”的全面架构,由此既可以“以心统性”,也可以“以心统情”。恰恰由于心对情是“实统”,而对于性乃是“虚统”,因此,先统情后统性,情在性先,这才是符合逻辑的。当然,孟子的“性情心”与荀子的“情性心”的统合,还都具有天的维度且不可或缺,只不过孟子更重“天性”而荀子则重“天情”。所以,孟子的思想架构为“天—性—情—心”,荀子的思想架构则为“天—情—性—心”,在此,天作为兼祧的出发点,而心则被当作统合的终点。

先看孟子,按照徐复观的论点:“孟子既从心上论定性善,而心的四种活动,即是‘情’。‘乃若其情,则可以为善’的情,即指恻隐、羞恶、是非、辞让等而言。从心向上推一步即是性;从心向下落一步即是情;情中涵有向外实现的冲动、能力,即是‘才’。性、心、情、才,都是环绕着心的不同的层次。孟子所说的‘恻隐之心’‘羞恶之心’,实际亦即是恻隐之情、羞恶之情。张横渠谓‘心统性情’(《横渠语录》);此就孟子而言,应该是‘心统性、情、才’。心是善,所以性、情、才便都是善的。”[40]我赞同徐复观的说法,以心统性与情来阐释孟子思想,但是,逻辑顺利却与之不同。如前所述,孟子是从性善推出情善,进而达及心善的,而且,对孟子而言,始终是性在情先。

按照孟子的论述:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。夭寿不贰,修身以俟之,所以立命也。”(《孟子•尽心上》)最终归于天,其实恰恰是从天向下得以贯通的。再看荀子,荀子也有一段完整的论述:“人无师法则隆性矣,有师法则隆积矣,而师法者,所得乎情,非所受乎性,不足以独立而治。性也者,吾所不能为也,然而可化也;情也者,非吾所有也,然而可为也。注错习俗,所以化性也;并一而不二,所以成积也。习俗移志,安久移质,并一而不二,则通于神明,参于天地矣。”(《荀子•儒效》)这段论述的是师以学“五经”而道德可修,但是,心善乃是为了治性恶,而性恶来自情恶,情也归属于天情,而且,对荀子来说,情在性先。

综上所述,与孟子的尽心、知性、知天的“自上而下”的思维模式不同,荀子的堕情、化性、参天则是“自下而上”的模式。由此,可以终成孟荀之存在论思想的比较架构:

【注释】

[1] 李泽厚、刘悦笛:《关于“情本体”的中国哲学对话录》,《文史哲》2014年第3期。

[2] 李泽厚:《举孟旗,行荀学——为〈伦理学纲要〉一辩》,《探索与争鸣》2017年第4期。笔者在推荐此文发表的时候,本想起正标题为《举孟旗,行荀实》。

[3] 梁涛:《统合孟荀 创新儒学》,赵广明主编:《宗教与哲学》(第7辑),北京:社会科学文献出版社,2018年。

[4] 郭沂:《受之以荀 纠之以孟——现代化背景下的儒学重建》,《文史哲》2020年第2期;更早将荀子纳入道统的论述,参见郭沂:《以“五经七典”代“五书五经”——儒家核心经典系统之重构》,中国儒学编辑委员会编:《中国儒学年鉴》,中国儒学年鉴社,2006年。

[5] 蔡仁厚:《心的性质及其实现》,《鹅湖》1983年第94期。

[6] 蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,台北:台湾学生书局,1984年,第406页。

[7] 蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,第406页。

[8] 参见潘小慧:《荀子道德知识论的当代意义与价值》,《儒学全球论坛(2007 临沂•苍山) 荀子思想的当代价值国际学术研讨会论文集》,2007年,第126页。

[9] 唐君毅:《中国哲学原论•导论篇》,北京:中国社会科学出版社,2014年,第49页。

[10] 徐复观:《中国人性史论•先秦卷》,上海:上海三联书店,2001年,第141页。

[11] 参见徐复观:《中国人性史论•先秦卷》,第149页。

[12] 参见刘悦笛:《情感哲学视野中的“恻隐之心”——兼论孟子情论的全球性价值》,《孔学堂》2015年第4期。

[13] 唐君毅:《中国哲学原论•导论篇》,第49页。

[14] 廖名春:《荀子“虚壹而静”说新释》,《孔子研究》2009年第1期。

[15] 蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,第525页。

[16] 蔡仁厚:《孔孟荀哲学》,第524页。

[17] 参见刘悦笛:《“情性”“情实”和“情感”——中国儒家“情本哲学”的基本面向》,《社会科学家》2018年第2期。

[18] 黎靖德编:《朱子语类》卷五十九,王星贤点校,北京:中华书局,1986年,第1381页。

[19] 陈澧:《东塾读书记》卷三,钟旭元、魏达纯校点,上海:上海古籍出版社,2012年,第38页。

[20] 《荀子•正名》:“情者,性之质也;欲者,情之应也。”

[21] 刘悦笛:《情感哲学视野中的“恻隐之心”——兼论孟子情论的全球性价值》,《孔学堂》2015年第4期。

[22] 刘悦笛:《儒家何以无“绝对恶”与“根本恶”?——中西比较伦理的“消极情性”视角》,《探索与争鸣》2018年第9期。

[23] Bryan W. Van Norden, “Mengzi and Xunzi: Two Views of Human Agency,” in Virtue, Nature and Moral Agency in the Xunzi, eds. T. C. Kline III and Philip J. Ivanhoe (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2000), 127–128.

[24] 陈登原:《国史旧闻》卷一,北京:中华书局,2000年,第281页。

[25] 黎靖德编:《朱子语类》卷五,王星贤点校,第84页。

[26] 河仑:《性说》,刘桂荣编著:《论荀辑要》,芜湖:安徽师范大学出版社,2016年,第78页。

[27] 邵博:《邵氏闻见后录》卷十二,刘德权、李剑雄点校,北京:中华书局,1983年,第91页。

[28] 黄宗羲:《东林学案》,《明儒学案》卷五十九,沈芝盈点校,北京:中华书局,2008年,第1453页。

[29] 武内义雄:《儒教之精社》,高明译,香港:太平书局,1942年,第31页。

[30] 武内义雄:《儒教之精社》,高明译,第32页。

[31] 黄晖:《论衡校释》卷三,北京:中华书局,1990年,第132页。

[32] 钱大昕:《跋谢墉刊行〈荀子笺释〉》,刘桂荣编著:《论荀辑要》,第119页。

[33] 吕思勉:《先秦学术概论》,上海:上海书店,1933年,第83—84页。

[34] 刘悦笛:《儒家何以无“绝对恶”与“根本恶”》,《探索与争鸣》2018年第9期。

[35] M. 斯卡帕里:《在早期中国文献中有关人的本性之争》,江文思、安乐哲编:《孟子心性之学》,梁溪译,北京:社会科学文献出版社,2005年,第251—252页。

[36] Antonio S. Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Philosophy (Washington, DC: The Catholic University of America Press,2005), 173.

[37] Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Philosophy, 174.

[38] Cua, Human Nature, Ritual, and History: Studies in Xunzi and Chinese Philosophy, 175.

[39] 武内义雄:《儒教之精社》,高明译,第31—32页。

[40] 徐复观:《中国人性史论•先秦卷》,第151页。