原标题:《神圣时间、礼俗时间制度与礼乐行为之时中、时频——论司马光礼乐美学思想之一端》,来源:《孔学堂》(中英双语)2021年第3期。

本文系国家社科基金重大项目“宋明理学与中国美学话语体系建构研究”(项目批准号:20&ZD048)、国家社科基金重大项目“中国礼乐美学对传统制度文明的创构研究”(项目批准号:17ZDA015)阶段性成果。

摘要:司马光礼乐美学思想的核心是建构与维护国家层面的礼乐制度,由此出发,他对如何自上而下地推行礼乐制度的风俗化、移风易俗,以及确保礼乐行为能够持久地适时而发,提出了自己的设想。第一,为了维护美感—财富分配中的剧烈不公与阶级差异,为了弥补由孝到忠的血缘断绝之危,司马光不遗余力地美化、神化国家礼乐制度中君主的天命性,赋之以绝对的、无时间性的至上权威,以神化时间、圣化时间来固化礼乐时间制度。第二,为了让礼乐制度衍化为民众或庶民的自主化、习惯化的风俗,司马光通过国家礼乐制度的君主极权之威严与官僚阶层的礼乐取士制度,来实现礼制的移风易俗。第三,司马光礼乐美学的“中和”之“中”所指的是礼乐生活共同体的时中,即礼乐生活共同体适时而发、适时而止,且其间流畅;“和”所指的是礼乐制度之中双方或多方对差异、差别的同时性认同与施行;“中庸”之中的“庸”所指的是礼乐生活适时宜而发的久、勤或常常的时频特性。

关键词:司马光 礼乐美学 神圣时间 礼俗时间制度 中和之时中 中庸之时频

刘彦顺,暨南大学文学院教授、博士生导师。

现今流行的艺术美学无法理解礼乐美学,尤其是仅仅把审美对象局限于艺术作品的美学就显得极其可笑与颟顸。即便是把社会美、政治美学等纳入美学或美学史视野,也是如此。究其根源,原因就在于没有从根本上把人自身,尤其是把人际之间的愉悦感受视为审美生活最重要的领域或组成部分之一。笔者认为,人世间最主要的审美对象有六个,即艺术作品、日用品、空间环境、人际之间、饮食、香味,分别对应着视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉及其杂糅构成。从人际关系之中的愉悦感作为审美对象来看,其存在于政治、经济、军事、家庭、朋友、法律、工作等所有人际关系存续之地。从国家作为人际关系之一所带来的美感来说,秩序感是最典型、最具代表性的美感形态。中国数千年的礼乐制度在美感上的体现便是秩序感,尤其是在国家礼乐制度上体现为美感—财富的极端不公与夸张的阶级差异。

司马光礼乐美学思想的主要内容便是国家层面的礼乐制度,显然这属于较为纯粹的上层统治者的治术思想。这些治术往往以潜隐、狡诈的方式起作用,随时机而权变。但是司马光却不仅把此治术付诸历史著作的撰写,而且更上升至绝对性的抽象之思以及无时间性的哲学语法,这就导致了礼乐制度之时机化与无时机化之间的内在矛盾与冲突。这一内在矛盾与冲突其实就是在五大礼乐制度体系中的国家礼乐制度与其他四种礼乐制度之间的矛盾与冲突。简言之,就是自然而然的时机化礼乐制度与非自然而然的、非时机化的或弱时机化的礼乐制度之间的矛盾与冲突。

礼乐制度同时也是中国传统根本时间制度。所谓时间制度,其义有三。第一,人们在相对固定的时间从事相应的礼乐活动。第二,人们依据变动不居的时机化情境,施行礼乐活动。第三,礼乐制度阶级差异的金字塔形态——即皇帝—官僚臣子—庶民,决定了皇帝是礼乐时间制度的神化授时者与最高统治者。同时,虽然中华文化的宗教性不是特别突出,不占优势,没有形成宗教国家,宗教没有变成社会的主导或统治性力量,也没有引发宗教战争,佛教与道教只是在以儒家文化或儒家的礼乐制度为根本政治制度或政体给定的框架内生存,但是中国文化的崇皇帝神、崇圣倾向一直是存在的,这两种倾向都带有相当的宗教性。国家礼乐制度的神圣时间便由此而生。笔者认为,在儒家文化中,周孔之道是最正宗的原始儒家,周、孔所创设、发扬的礼乐制度便是理想的神圣时间制度。如果礼乐制度或礼乐美学偏向皇帝,那就是神化时间制度;如果礼乐制度或礼乐美学偏向孔圣,那就是圣化时间制度。

从中国礼乐制度体系来看,主要有五大系统,即个人的礼乐制度、家庭的礼乐制度、社会的礼乐制度、国家的礼乐制度和天下的礼乐制度。司马光曾极其简练地指出过此五大系统:“礼之为物大矣!用之于身,则动静有法而百行备焉;用之于家,则内外有别而九族睦焉;用之于乡,则长幼有伦而俗化美焉;用之于国,则君臣有叙而政治成焉;用之于天下,则诸侯顺服而纪纲正焉;岂直几席之上、户庭之间得之而不乱哉!”[1]其中,国家礼乐制度的阶级性最强,它体现为等级分明且不可僭越的层级或阶级差异,并形成国家的基本政治制度。从根本与根源来看,这种礼制—国家基本政治制度又是家庭礼制的放大版,因为君—臣—民这一金字塔式的权力分配不公的机制体现为民—臣对君的忠,而忠则是孝的隐秘转渡。父子在家,子对父孝;君臣在朝,臣对君忠。忠孝实为一体,但是君臣之间并没有血缘上的关系,就只能把孝命为忠。忠与孝,既在人际关系之间的根本上是一体的,也是在哲学语法或美学语法上的有意区分。这种在根本上的一体与清晰的语言表达差异,确实反映出很多微妙之处:第一,臣对君的忠必须像子对父的孝一样;第二,君对臣的仁也必须像父对子的慈一样;第三,既然君臣之间不存在血缘至亲之关系,那就只能在语言上确立这种区分;第四,忠虽然是孝的转渡与化身,但是两者之间的根本差异却显而易见,那就是民—臣对君的忠完全没有血缘上的亲。孝本身就是在后天才被激发、被培养出来的,因此在礼乐制度系统中的家庭系统中,大多礼乐制度便是为激发孝爱而设的,尤其是受到慈爱的感染而滋生孝爱。即便如此,孝爱也不是像慈爱那样,先天就自然具备的,一个人很有可能对父母不孝,而且即使对父母有孝爱,其纯粹程度、持久度、强度都不可与无私、强烈、持久、本能的慈爱相提并论。由孝到忠的血亲断裂催生了对君主的神化,因为这是君主专制的合法性基础与诡计,也是礼乐制度作为神圣时间制度向民众移风易俗的根源。这是司马光国家—礼乐美学思想的核心。

国家礼乐制度的阶级性最强,因其在对美感—财富的占有上的极端不公或差别,而美感—财富就是礼乐制度之中“乐”(yuè)的分配。皇帝既是礼乐制度的至尊享用者,也是礼乐制度的缔造者与最理想的身体力行者,同时也是对礼乐制度之天时的唯一授时者,从此可以鲜明地显现出皇帝至高无上的宇宙身份。“乐”(yuè)所指的既是狭义的音乐,更是广义的享乐之物,包括艺术品、日用品、饮食、空间环境、人等身体—感官享受或审美之对象。控制与支配人的感官愉悦并形成阶级之间的极端不公,这正是国家制度层面的礼乐制度的根本目的。同时,人们在享用这些对象时,极其容易造成对这一严酷等级制度的认可与服从,尤其是在这一等级制度最下端的民众——主要是农民,更是如此。在此起作用的便是“乐”。司马光一方面认为礼乐制度是国家的根本国体、根本政治制度,此政治制度与国体得之于天,不可违背;另一方面他还非常微妙地把“乐”称为“阳”,把“礼”称为“阴”,这就意味着对礼、乐之间关系的解释是极为新异的,尤为耐人寻味。他说:“故易者,阴阳之变也,五行之化也,出于天,施于人,被于物,莫不有阴阳五行之道焉。故阳者,君也、父也、乐也、德也;阴者,臣也、子也、礼也、刑也;五行者,五事也、五常也、五官也。”[2]这段话的前半部分,集中表达的是易道的绝对性——先天而生,后天而终。在这里的先与后,其实是无先亦无后,是一种绝对的永恒或永远的现在。如此解释“易道”,显然是不合易道的,而是歪曲易道。君主被神格化,君主根本不受制于人命,而是来自神命、天命。当然,司马光解易的出发点就是要赋予皇帝之极权以礼乐时间制度、礼乐制度阶级压迫固化的神圣性。

但《易经》的核心就是应时机而变,应时机而行,是地地道道的时间哲学,而不是像司马光所说的那样,无先亦无后,要是那样就完全取消了时间性,变成了无时间性的绝对之物了。当然,司马光这样解易道的根本原因在于,起源于家庭中亲子之爱、夫妇男女之爱的礼制,一旦跃出家庭—家族—宗族的血亲关系,一旦跃出了朋友—社会之间较为平等的礼尚往来的交往关系,进入皇权至上的专制等级社会,就必然会陷入意义—时机的匮乏状态,其中唯一的机杼便在于——家庭亲子关系中的慈—孝,夫妇男女之爱中的性爱—恩爱,这些出自强烈本能的冲动便会消失殆尽。因此,人们对国家的需要实在是一种相对被动的需要,而不是主动性的、出自本能冲动的需要,比如安全、稳定、长治久安、组织有序等等。因此,司马光才会在这段话的后半部分,把“乐”与君、父、德这三种具有主动性、施与性的角色放在一起,这就意味着作为礼乐制度的核心机杼之一的“父子”之中的“父”,一旦成为国家之君,便立刻演化为国家的最高统治者,也就演化为在国家礼乐制度中占有“乐”——即美感—财富最多的那个人。因此,司马光才会把“礼”与臣、子、刑这些属阴的、被动性的角色归为一类。简言之,“礼”正是为了对“乐”作为美感—财富的占有差异而设的,“礼别异”的核心在国家制度层面便是维系美感—财富的分配不公或阶级差异,而“乐和同”的核心则在于让处于礼乐制度之中、下阶级的人们死心塌地地认同这一阶级差异,以至于让皇权像司马光所说的那样,乃是一种无时间性的、绝对的、天的绝对意志。说到底,就是愚民而已,就是让臣民尤其是民众安于、乐于、认同于最低限度的美感—财富享用,并按照神化时间制度施行礼乐行为。

在司马光看来,国家礼乐制度之中的君之所以需要被臣、民无条件地绝对服从,就是因为民众对秩序感这一美感的需要,但是他们自身又没有达成秩序的能力,而君则具有绝对的赋予民众以秩序的能力,来御民、牧民。司马光屡次列举民众在此秩序化能力上的匮乏,比如:“履者何?人之所履也。人之所履者何?礼之谓也。人有礼则生,无礼则死,礼者人所履之常也。其曰辨上下、定民志者何?夫民生有欲,喜进务得而不可厌者也,不以礼节之,则贪淫侈溢而无穷也。是故先王作为礼以治之,使尊卑有等,长幼有伦,内外有别,亲疏有序,然后上下各安其分而无觊觎之心,此先王制世御民之方也。”[3]在此他认为民众贪淫无度,无非就是说美感—财富的分配不可能公平而已,无非就是剥夺民众的美感—财富来供养、供奉等级森严的官僚制度,而且居于这一美感—财富金字塔巅峰的便是皇帝。这种从战国以来就已经基本奠立的君—臣—民三大政治分层,在政治上的体现是,皇帝掌握最高权力,官僚辅佐皇帝行使权力,庶民则顺从皇帝与官僚的支配。其实,这一政治权力分配法则的核心则是美感—财富分配与享用的天壤之别。从司马光前文对国家礼乐制度之绝对忠于君王的论述来看,这种美感—财富分配的严重不公就是上天注定的。

司马光所说的国家礼乐制度中的上下、贵贱之阶级差异虽是常谈,但是如此夸张地、露骨地把“上”“贵”与“下”“贱”进行宿命一般的对比,实在背离了儒家的仁爱之心,也背离了礼乐美学的基本精神。在《资治通鉴》开篇处,他就说:“臣闻天子之职莫大于礼,礼莫大于分,分莫大于名。何谓礼?纪纲是也;何谓分?君、臣是也;何谓名?公、侯、卿、大夫是也。夫以四海之广,兆民之众,受制于一人,虽有绝伦之力,高世之智,莫敢不奔走而服役者,岂非以礼为之纪纲哉!是故天子统三公,三公率诸侯,诸侯制卿大夫,卿大夫治士庶人。贵以临贱,贱以承贵。上之使下犹心腹之运手足,根本之制支叶;下之事上犹手足之卫心腹,支叶之庇本根。然后能上下相保而国家治安。故曰天子之职莫大于礼也。”[4]在这段话里,司马光把国家礼乐制度中的臣民视为无脑无心的下贱之手足,视为无本无据的枝叶,要绝对听命于、死心塌地地服从于皇帝一人,而且在礼乐制度的名分里根本没有“民”的名与分,尽管似乎被分配了一个“民”字,事实上更为恰当的名分是供皇帝或天子驾驭、放牧的畜生群而已。君—臣—民这三大阶级都安然地享用各自在礼乐制度中获得的美感—财富,其具体的体现便是贫富、尊卑差异剧烈的礼乐时间制度。从本文第二部分礼乐制度的风俗化、庶民的移风易俗,就可以看出国家礼乐制度中神圣时间制度的支配作用。

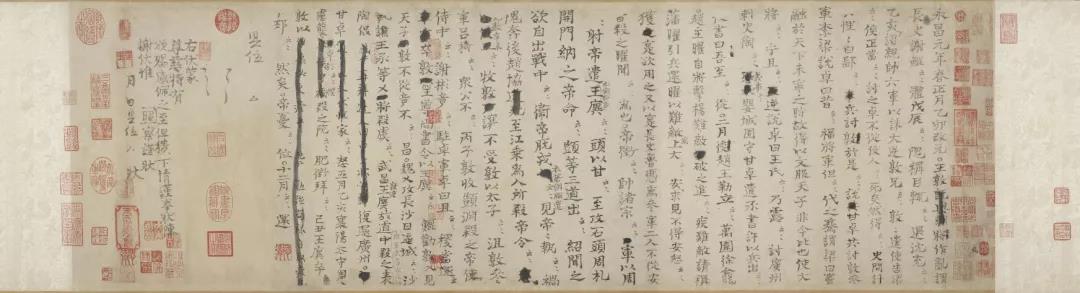

〔北宋〕司马光《资治通鉴》残稿(局部)国家礼乐制度的核心是维持美感—财富分配的剧烈阶级差异,这一剧烈阶级差异首先是经济利益的巨大差异,被国家上层统治者视为可牧、可御之海量民众倾其所有为统治者提供可享乐之人、财、物;然后才滋生出为维持此阶级差异而服务的政治制度,随后才会滋生法律、军事等强力或暴力国家机器来维持此政治制度。在中国古代儒家的礼乐美学中,“礼乐—刑罚”“礼—法”往往是并置的,且往往以礼、礼乐为本,以刑罚、法为辅,两者交互为用,互相补充,交互辅佐,不可偏废。司马光对此有清晰的认识,他说:“国家之所以立者,法也。故为工者,规矩绳墨不可去也;为国者,礼乐法度不可失也。度差而机失,纲绝而网紊,纪散而丝乱,法坏则国家从之。呜呼!为人君者,可不慎哉!鲁有庆父之难,齐桓公使仲孙湫视之,曰:‘鲁可取乎?’对曰:‘不可,犹秉周礼。’周礼所以本也,然则法之于国,岂不重哉。”[5]“礼乐法度不可失”,这是司马光对待礼乐、法律的总体观念。但是,在礼法、礼乐—法度之间,一些儒家学者显然有着更高明的制度选择与制度建构。孔子曾说:“道之以政,齐之以刑,民免而无耻。道之以德,齐之以礼,有耻且格。”(《论语·为政》)其含义就是,法制、法律虽然是必要的国家根本制度之一,但是如果仅仅依靠这种强制性的手段,却只能在违法的事情出现之后,才去惩罚犯法之人;也就是说,虽然犯法之人罪有应得,但是造成的损害已经无法挽回,更为重要的是,人的本性还是无耻的,在根本上并没有彻底改变,即使通过惩罚,犯法的事情还是会发生,如此,不仅国家治理的代价极其巨大,而且不能从根本上消除或最大限度地减少违法之事。而使用礼乐制度对人进行教化、熏陶,则会从人的本能、感官之感觉与情感的深处,诱发主动性地遵从、服从尊卑贵贱的等级制度,发自内心且心悦诚服地践行礼乐制度,而国家层面的礼乐制度在根本上就是维持美感—财富如此,国家治理的成本就会大大减少,损害就会降到最低限度。在这里孔子所说的庶民便是已经被礼乐制度教化、风俗化的礼俗之民,所谓移风易俗是也。

风俗的主要特征之一便是时间制度,而且是一种感官之感觉的时间制度。笔者认为,与其说礼乐制度是拿理性规范对感官欲望的约束,还不如说是顺应感官欲望的悦乐本性并让感官认同自身在礼乐制度之内所应该做的、所应该得到的悦乐或愉悦,这样就实现了感官之悦乐本性的自我管理、自我约束。礼乐制度的自我管理、自我约束基本上不是来自理性,而是来自感官之感觉自身的自我管理与约束。孔子深谙此道,司马光也是如此。他在《资治通鉴》里曾引述刘向的言论表达自己的看法:“宜兴辟雍,设庠序,陈礼乐,隆雅颂之声,盛揖让之容,以风化天下。如此而不治者,未之有也。”[6]在这里所说的“风化天下”之“风”正是指礼乐制度作用于臣—民的感官之感觉,而不是抽象的思想、概念化的语言或强制性的伦理规范;“风化”正是臣—民的感官之愉悦感觉实现了对礼乐制度之内自我角色的认同,并达成自我约束与自我管理。一句话,在国家礼乐制度中,民众甘于为上、尊、贵付出美感—财富,且乐于享用极低限度的美感—财富;臣—官僚体系甘于服从、认同自身在民众之上、在皇帝之下的等级体系中的角色,并乐于享用比皇帝少、比皇帝低但远远高出民众的美感—财富;而皇帝则自居于唯一且最高之专制地位,不仅是掌管礼乐制度的最高决策者,也是美感—财富的最大、最高之享用者,举凡艺术作品、日用品、饮食、女性、服务、寓所、陵寝,莫不如此。

因此,礼乐制度之中礼与乐之间的关系就必须放置于不同的礼乐制度体系中进行考察,而不能总是笼统地以“礼别异,乐和同”来进行不加分别的一般性陈述,比如在家庭、朋友、社会之间的差异就不是充满阶级对立、美感—财富之剥削与被剥削之间的关系,但是在国家礼乐制度体系中,却是充满阶级对立、美感—财富剥削与被剥削关系的,而且这种在权力分配上的绝对不公就是其根本。在国家礼乐制度中的礼、乐之间关系的内涵是具体而微的,“乐”的内涵与功能有二;第一是作为美感—财富的分配不公的对象,起先是对狭义的音乐作品与形制的专属享用与等差享用,后来又扩展至所有艺术门类以及其他所有可供享乐之物;第二是狭义的“乐”本身几乎可以适用于所有礼制、礼仪场所或情境,这是因为狭义的器乐作品自身的材质或媒介堪称最抽象的,它本身不表达具体的情感或感觉,却能具备与最广大的情感或感觉相似的力度。如果器乐作为旋律加入了表达具体礼乐制度内容的歌词,或与诗词作品相结合,它对人们的感官之感觉的感化就会更加强大。当然,其他门类的艺术作品、日用品等也都可以发挥与乐相同或相似的感官之感觉的感化功能。这种感化功能在司马光看来就是“风化”“俗化”“风俗化”“教化”“移风易俗”。

“风俗”指的是人们习惯化、自动化的日常生活行为,其主要特性是,第一,能够极其熟练、极其敏捷快速地完成这一行为且花费极少的心理能量或注意力资源。礼乐行为在这个特性上的较高要求便是“礼以时为大”,也就是在任一需要践行礼乐行为的情境之时,人们总能敏捷地、迅速地做出反应且流畅地完成,应时机而发,且应时机而止,并其间流畅。第二,它的发生没有明显的、显著的意图,因为其作为日常行为意味着每天都必须、不可避免地进行频密的操作。人们总在家庭之中,与父母、兄弟姐妹相处,慈孝—友悌便成为五大礼乐制度体系最日常且最频密的礼乐行为。在学校里,师生之间的进退有道则成为日常行为。在朝廷之上,君臣之间的仁—忠就是日常行为。第三,风俗往往只是在无意识或潜意识之内自动发生与施行,并不进入有意识的、分步骤施行的操作。孔子曾说:“民可使由之,不可使知之。”(《论语·泰伯》)可谓窥礼乐制度作为风俗之堂奥。司马光也致力于礼乐制度之于民众的习惯化与自动化,他说:“窃以国家之治乱本于礼,而风俗之善恶系于习。”[7]言语、饮食等日常行为,其起始是逐步施行、费心费力的注意力的控制加工,一旦成为自动加工,成为习惯化,便难以改变,“夫民朝夕见之,其心安焉。以为天下之事正应如此,一旦驱之,使去此而就彼,则无不忧疑,而莫肯从矣。……赵武灵王变华俗、效胡服,而群下不悦。后魏孝文帝变胡服、效华俗,而群下亦不悦。由此观之,世俗之情,安于所习,骇所未见,固其常也”[8]。因此,就必须依靠礼乐制度的最高权威——皇帝与国家选材取士的教育制度。

司马光为了让礼乐制度成为风俗,主张自上而下的榜样说与教化说,也就是让皇帝奉行礼乐,且不可须臾离于身心;让朝廷的选才注重礼乐德行。从时间制度的角度来看,前者是神化的礼乐时间制度,后者则是圣化的礼乐时间制度。司马光的这一见解传达的便是中国古代社会的王权至上观念,皇帝的作为肯定会成为全社会的表率,并能在国家礼乐制度这一极权体系里,由上而下进行推行与灌输。

就礼乐榜样对礼俗形成的作用而言,司马光说:“夫礼乐有本、有文:中和者,本也;容声者,末也;二者不可偏废。先王守礼乐之本,未尝须臾去于心,行礼乐之文,未尝须臾远于身。兴于闺门,著于朝廷,被于乡遂比邻,达于诸侯,流于四海,自祭祀军旅至于饮食起居,未尝不在礼乐之中;如此数十百年,然后治化周浃,凤凰来仪也。苟无其本而徒有其末,一日行之而百日舍之,求以移风易俗,诚亦难矣。”[9]司马光所说的是先王应该身体力行礼乐制度,而且这一身体力行体现于礼乐制度作为时间制度的一贯与频密,“须臾”之说是也。他所着眼的是整个国家的礼乐制度。在一个极端专制的封建社会里,皇帝在礼乐行为上的作为与境界,显然会带来巨大的榜样、示范作用。司马光说:“是故上行下效谓之风,熏蒸渐渍谓之化,沦胥委靡谓之流,众心安定谓之俗。及夫风化已失,流俗已成,则虽有辩智,弗能谕也,强毅不能制也,重赏不能劝也,严刑不能止也。自非圣人得位而临之,积百年之功,莫之能变也。”[10]由此可见在礼乐风俗、礼俗形成中皇帝的作用,也可看出礼乐制度一旦被移出风俗,再重整旗鼓之难。

就国家选材制度中的礼乐标准来看,司马光一贯主张把德行放在首位,即把德行之践行与外显的礼乐行为放在首位,而且他还一再强调,这样的国家大政自然会引导礼乐制度成为民众的风俗。他说:“臣闻国之致治,在于审官;官之得人,在于选士;士之向道,在于立教;教之归正,在于择术。是知选士者,治乱之枢机,风俗之根原也。……彼老、庄弃仁义而绝礼学,非尧、舜而薄周、孔,死生不以为忧,存亡不以为患,乃匹夫独行之私言,非国家教人之正术也。”[11]在这里所说的“教”与“风俗”之中的“风”的含义是一样的,所指的自上而下的礼乐教化;而“俗”则是下或民众所习。“匹夫”之独行之私言显然是指老庄之道,尤其是针对老庄鄙弃礼乐而言的。司马光还说:“选举者以此为贤,仕官者以此为业,遂使纪纲大坏,胡夷并兴,生民涂炭,神州陆沉。”[12]其实,在这里所说的取士与选材同样是出自礼乐榜样所起的重大作用,因为官僚阶层大多由社会与国家的精英所构成,他们在礼乐风俗形成中确实能起到引领国家与社会风气的作用。而司马光所说的取材、取士注重礼乐之德行标准,在根本上其实是以国家意志来强行倡导礼乐风俗化,以至于移风易俗。

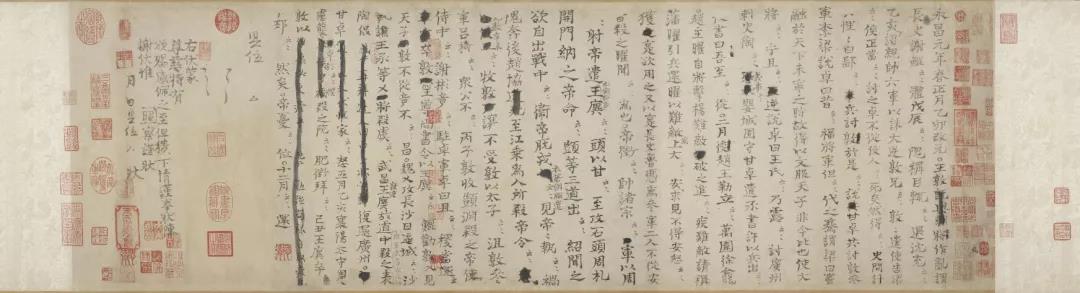

〔南宋〕马远《华灯侍宴图》(局部)在儒家哲学中,中和、中庸都属惯谈,其中精义就在于礼乐行为不仅适时而发,适时而止,且绵延纯粹,更在于能持之以恒地施行礼乐行为,这就是司马光礼乐美学思想中的时机与时频命题,在时机上的体现是适中或得其时中,在时频上的体现是恒久。

“中和”偏重的是时中,也就是说,如果一个礼乐行为极为完美、完善,一旦付诸其所具有的时间属性表达,那就是适时而兴发,适时而终止,且其间流畅无碍。简言之,礼乐行为做得正好!司马光把“中和”视为礼乐制度的根本,把“容声”视为礼乐制度显现的唯一状态,也就是说,“中和”作为礼乐制度的根本只能通过每一个礼乐行为来体现,那么,每一个礼乐行为都是适应每一次礼乐制度的时机而兴发的。司马光说:“夫礼乐有本、有文:中和者,本也;容声者,末也;二者不可偏废。先王守礼乐之本,未尝须臾去于心,行礼乐之文,未尝须臾远于身。”在这段话里,司马光不仅指出了中和是礼乐的根本,而且还指出了礼乐制度作为时间制度的日常性,也就是礼乐不可斯须去身。

在中和之内的“中”,其内涵是时中,而不是折中,更不是在两个极端之间求不偏不倚。司马光说:“光闻一阴一阳之谓道,然变而通之,未始不由乎中和也。阴阳之道,在天为寒燠雨旸,在国为礼乐赏刑,在心为刚柔缓急,在身为饥饱寒热,此皆天人之所以存,日用而不可免者也。然稍过其分,未尝不为灾。是故过寒则为春霜夏雹,过燠则为秋华冬雷,过雨则为淫潦,过旸则为旱暵。礼胜则离,乐胜则流,赏僭则人骄溢,刑滥则人乖叛。……善为之者,损其有余,益其不足;抑其太过,举其不及,大要归诸中和而已矣。故阴阳者,弓矢也;中和者,质的也。弓矢不可偏废,而质的不可远离。《中庸》曰:‘中者,天下之大本也。和者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。’由是言之,中和岂可须臾离哉?”[13]在这段话里所说的“过犹不及”或“太过”与“不及”对理解时中极为重要。笔者认为,“过”所指的是该停止的时候没有停下来,应止不止,而不是过分、过火;“不及”的含义是过早结束,而不是不足。因此,过犹不及是在时间意义上说的,在不及与过之间即时中,也就是说礼乐行为兴发的不早不晚,正是恰逢其时、合其时宜。礼乐制度的意义绝不是抽象的,而是具体的、时机化的,而且这一时机化是绝对的时机化,以为任一礼乐行为都是一次性的、原发性的。具体言之,时机化的礼乐行为必定要体现为有始有终的时间意识,也必然体现为时间意识的时态与时体。自礼乐行为的时态来看,它只能是正在进行时;自礼乐行为的时体来看,它只能是流畅无碍的。这正是“中”落实于礼乐行为所显现的时间意识在状态上的理想表征。

中和之中的“和”则是之礼乐生活作为人际之间和谐审美共同体或礼乐生活共同体的产生。在此共同体之中,父母与子女之间、朋友之间、兄弟姐妹之间、君臣民之间,彼此认同并完满呈现双方的差异,也就是认同这一在礼乐制度中的次序与秩序。就国家礼乐制度来说,那就是认可君臣民之间在财富—美感分配上的极端不公并以此为乐,那就是和。司马光说:“是故调六律、五声、八音、七始,以形容其心,制吉、凶、宾、军、嘉礼,以轨物其德。使当时及后世之人,虽四海之远,千载之久,听其乐,则洋洋乎其心和,常若圣人之在其上;循其礼则肃肃然其体正,常若圣人之处其旁,是以大夫无故不撤簨簴,士无故不撤琴瑟,朝夕出入起居,未尝不在礼乐之间,以收其放心,检其慢志。此礼乐之所以为用也。”[14]在这里的“和”显然是指愉悦的感觉。他还说:“《乐记》曰:‘礼乐不可斯须去身,致乐以治心,则易直子谅之心,油然生矣。易直子谅之心生则乐,乐则安,安则久,久则天,天则神。天则不言而信,神则不怒而威,致乐以治心者也。致礼以治躬则庄谨,庄谨则严威。中心斯须不和不乐,而鄙诈之心入之矣。外貌斯须不庄不谨,而易慢之心入之矣。乐也者,动于内者也。礼也者,动于外者也。乐极和,礼极顺。内和而外顺,则民瞻其颜色而弗与争也。望其容貌,而民不生易慢焉。’此乐之本,礼之原也。夫乐之用,不过于和;礼之用,不过于顺。二者非徒宜于治民,乃兼所以养生也。如某者,虽知之,常病未能行之。今老矣,犹庶几强勉而学焉,以养其余生。亦愿景仁共勤此道,捐其末,求其本;舍其流,取其原,致乐以和其内,致礼以顺其外。”[15]这里的“和”的内涵就更加丰富与具体了,它所指的是人际之间差异的和谐—愉悦感。礼之用在于“顺”,也就是使人们顺从礼乐制度;乐之用在于“和”,其含义有二:第一,乐本身在国家礼乐制度中就是作为美感—财富之一来进行分配的;第二,乐本身的令人感官愉悦的根本特性能赋予礼乐制度之中的阶级差异以感官征服作用,让人们发自内心甚至发自本能地、欢悦地接纳这种制度。

“和”既是礼乐制度体现为具体事情或具体行为的内涵,也是礼乐行为在显现状态上的理想,也就是礼乐行为的流畅性。司马光说:“聪明壮勇之谓才,忠信孝友之谓行,正直中和之谓德,深远高大之谓道。”[16]其中的“和”便是“忠信孝友”这四种礼乐行为的流畅之时体。关于才、行、德、道四者之间的关系,司马光做了精辟的陈说:“夫孝、友,百行之先,而后于忠、信,何也?苟孝、友而不忠、信,则非孝、友矣。能是四者,行则美矣,未及于德也。正直为正,正曲为直,适宜为中,交泰为和。正直非中和不行,中和非正直不立,若寒暑之相济,阴阳之相成也。”[17]在这句话里,司马光尤其强调了国家礼乐制度中最为关键的机杼,那就是臣与民对皇帝无条件的绝对之忠。虽然他不可能把由孝转忠的血脉断绝之根源这一秘密说出来,但是他对国家礼乐制度之中“忠”的过度发挥与强调却彰显了这一诡秘。

就“中和”一词的构成来说,其正常语序应该是“和中”,和是主语,中是谓词,即礼乐制度所形成的礼乐生活共同体不仅是双方、多方和乐、和谐,都安然地享有并践行这一差异关系,而且还能在每一次的作为中,做到适其时机与时宜。简言之,“中”即“和”的适时或适其时宜。“周公思兼三王以施四事,有不合者,仰而思之,夜以继日;孔子终日不食,终夜不寝以思道,岂得寂然无思虑哉?苟为不思,又不虑,直情径行,虽圣人,亦恐喜怒哀乐,不能皆中节也。”[18]当然,“中和”把中这一谓词放在前面,确实突出了主语或礼乐行为的适时而发、适时而止且其间流畅的理想状态。此外需要关注的是,“中”也有两义:其一是作为正在适时机、适时宜而发的礼乐行为;其二是在礼乐行为未发之前的人们的心理能力状态。司马光说:“凡曰虚、曰静、曰定云者,如《大学》与荀卿之言,则得中而近道矣。如佛、老之言,则失中而远道矣。光所以不好佛、老者,正谓其不得中道,可言而不可行故也。借使有人真能独居宴坐,屏物弃事,以求虚无寂灭,心如死灰,形如槁木,及有物歘然来感之,必未免出应之,则其喜怒哀乐,未必皆能中节也。曷若治心养气,专以中为事?动静语默,饮食起居,未始不在乎中,则物虽辐凑横至,一以中待之,无有不中节者矣。”[19]他又说:“但动静有节,隐见有时,不可过与不及。过与不及,皆为灾害,必得中,然后和;和,然后能育万物也。”[20]这两段话的智慧可谓高矣!也就是说,礼乐行为的时机化、时宜化既是一种能力,同时这种能力还有待于成为真正原发的礼乐行为,而且能力正是在此正在进行着的、流畅的礼乐行为之中显现出来的,也只能如此。

再看中庸。孔子在《论语·雍也》中说:“中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。”其中的“中庸”便是时中与恒久的合体,也就是礼乐生活之时机与时频的结合。清代刘宝楠解之曰:“夫子言‘中庸’之旨,多箸《易传》。所谓‘中行’,行即庸也。所谓‘时’,即时中也。时中则能和,和乃为人所可常行。”[21]可谓解人。司马光曾撰《辨庸》一文,专论“中庸”之“庸”。在这里,“庸”的含义不是平常、寻常,而是常常、恒久。他说:“或谓迂夫曰:‘子之言甚庸,众人之所及也,恶足贵哉?’迂夫曰:‘然。余学先王之道,勤且久矣。惟其性之惛也,苦心劳神而不自知,犹未免夫庸也。虽然,古之天地,有以异于今乎?古之万物,有以异于今乎?古之性情,有以异于今乎?天地不易也,日月无变也,万物自若也,性情如故也,道何为而独变哉?子之于道也,将厌常而好新。譬夫之楚者,不之南而之北,之齐者,不之东而之西,信可谓殊于众人矣,得无所适失其所求,愈勤而愈远邪?呜呼!孝慈仁义,忠信礼乐,自生民以来,谈之至今矣,安得不庸哉?如余者,惧不能庸而已矣,庸何病也!’”[22]其中的“迂夫”是司马光自称,不过“迂夫”之“迂”恰恰能传神地表达“庸”在礼乐行为之时频上的固执、稳定、恒久之意,也就是文中所说的“勤且久矣”,而且“勤”所指的是在某一段时间内,频频地施行礼乐行为;“久”所指的则是长期、一贯甚至终其一生,恰到好处地、得其时中地践行礼乐制度。

与“中和”构词中的主语后置不同,“中庸”则是正常的主语加谓词结构,也就是以久、勤、常常、经常等时频来修饰适时而发、适时而止、其间流畅的礼乐行为。司马光说:“君子之心,于喜怒哀乐之未发,未始不存乎中,故谓之中庸。庸,常也,以中为常也。及其既发,必制之以中,则无不中节,中节则和矣。是中、和,一物也;养之为中,发之为和,故曰:中者,天下之大本也;和者,天下之达道也。智者知此者也,仁者守此者也,礼者履此者也,乐者乐此者也,政者正其不然者也,刑者威其不从者也,合而言之,谓之道。道者,圣贤之所共由也,岂惟人哉?”[23]“夫中者,天地之所以立也,在《易》为太极,在《书》为皇极,在《礼》为中庸。其德大矣,至矣,无以尚矣。上焉治天下,下焉修一身,舍是莫之能矣。”[24]“心”所指的是礼乐行为的潜在能力,在礼乐行为未兴发之时,就已经存在潜伏状态的适时与时宜了,并且这一能力在实际时机、时宜触发之际,便能迅捷地付诸流畅的礼乐生活。司马光为了确保礼乐生活共同体的适时而发的敏捷,为了确保礼乐生活共同体的久、勤之时频,为了确保国家礼乐制度中的美感—财富分配能够化为民众自动化、习惯化的风俗,把“中和”“中庸”叠加起来,其实就是“和”之“中”且“庸”也。不过,他把礼乐制度的一切都与国家礼乐制度的政、刑结合起来,还是显露出了他作为一位宋代要臣在礼乐制度上为主子奉献与服务的真相。

[1] 司马光编著:《资治通鉴》卷十一,胡三省音注,北京:中华书局,2013年,第383页。

[2] 杨军主编:《十八名家解周易》(第4辑),长春:长春出版社,2009年,第4页。

[3] 杨军主编:《十八名家解周易》(第4辑),第13页。

[4] 司马光编著:《资治通鉴》卷一,胡三省音注,第2—3页。

[5] 杨军主编:《十八名家解周易》(第4辑),第26页。

[6] 司马光编著:《资治通鉴》卷三十二,胡三省音注,第1079—1080页。

[7] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第3册),成都:巴蜀书社,2008年,第162页。

[8] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第3册),第162—163页。

[9] 司马光编著:《资治通鉴》卷一百九十二,胡三省音注,第6246页。

[10] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第3册),第163页。

[11] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第4册),第122—123页。

[12] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第4册),第123页。

[13] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第3—4页。

[14] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第60页。

[15] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第60—61 页。

[16] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第237页。

[17] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第249页。

[18] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第93页。

[19] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第88页。

[20] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第88—89页。

[21] 刘宝楠:《论语正义》卷七,高流水点校,北京:中华书局,1990年,第248页。

[22] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第446—447页。

[23] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第349页。

[24] 李之亮笺注:《司马温公集编年笺注》(第5册),第59页。