学术研究

近现代

陈来与20世纪80年代以来的中国哲学

发表时间:2023-01-03 13:48:31 作者:彭国翔 来源:《中国哲学史》2022年第6期

摘要:20世纪80年代以来,陈来先生在中国哲学史研究、当代中国哲学的构建、中国文化的创造性转化与创新性发展等方面均做出了卓越的贡献,此外他还推动和引导了中国哲学的学科建设和发展,参与了中国哲学的国际学术共同体、促进中国哲学的世界化,为中国哲学的当代发展绘上了浓重一笔。

关键词:陈来;中国哲学;典范

就20世纪80年代迄今的中国哲学而言,陈来先生是一个不能绕过的标杆性人物。对于他的某一学术著作或某一方面研究的介绍和评论,以往学界所在多有。但是,对于他有关中国哲学的诸多方面,特别是其在20世纪80年代以来中国哲学界的总体定位,似乎尚付阙如。本文即就后者尝试略作探讨。

陈来先生在20世纪80年代以来中国哲学领域的定位,首先需要从其中国哲学史的研究这一角度来看。之所以如此,既在于他对中国哲学史各主要阶段的重要人物与思想课题都做出了深入的研究,成为引领中国哲学研究方向的人物,也在于他的研究方法为中国哲学的研究建立了一种典范。

中国哲学史由先秦以迄当代,能在某个阶段或某一方面的研究切实有所建立,已经足以成为中国哲学的专业学者。能在中国哲学史的主要阶段都有深入的研究并出版一流的研究成果,则并不多见。陈来先生正是后一类型学者的代表人物。

陈来先生的中国哲学史研究,始于宋明理学。1988年的《朱熹哲学研究》和1989年的《朱子书信编年考证》,是其成名作。这两部著作的出版,显示了陈来先生的中国哲学史研究自始即在“义理”和“文献”这两个方面并重,或者说将前者建立在后者的基础之上。如果说朱子学和阳明学构成了宋明理学的两大典范,那么,1991年初版的《有无之境——王阳明哲学的精神》,则不仅是陈来先生关于王阳明哲学研究的力作,也可以说是他的中国哲学史研究的一大新进展。该书对于王阳明哲学的研究,不仅彻底摆脱了新中国成立以来那种在唯物唯心框架之下研究中国哲学史的旧范式,同时也意味着中国大陆学者的中国哲学研究能够充分吸收海内外尤其台港地区的相关研究成果,进入到世界学术的共同体之中。在对朱子和阳明这位宋明理学代表人物的专题研究基础之上,陈来先生1992年又出版了《宋明理学》一书,通过对20余位理学人物思想的精要介绍,不仅展示了宋明理学的整体面貌,也对长期以来各种污名所造成的关于宋明理学的误解,起到了澄清的作用。正是这四部著作,连同后来出版的《中国宋元明哲学史》(2001)、《中国近世思想史研究》(2003)、《诠释与重建——王船山的哲学精神》(2004)等,使得陈来先生成为宋明理学研究中当之无愧的领军人物。

在完成和出版四部奠定其宋明理学研究一流学者地位的著作之后,陈来先生的研究转入了先秦儒学和现代中国哲学。1996年出版的《古代宗教与伦理——儒家思想的根源》、2002年出版的《古代思想文化的世界——春秋时代的宗教、伦理与社会思想》以及2009年出版的《竹帛五行与简帛研究》,不仅代表了他对先秦儒家思想的哲学探究,也显示了他在哲学分析之外对于新出土文献的重视和利用,以及对其它人文学科乃至社会科学观点和方法的吸收。

与对先秦儒学的研究齐头并进,1994年的《哲学与传统——现代儒家哲学与现代中国文化》和2001年的《现代中国哲学的追寻——新理学与新心学》(2018年的《现代儒家哲学研究》是该书的修订版)则反映了陈来先生对于现代中国哲学的研究。其中汇集的他对于现代中国哲学主要人物及其思想的诸多方面的探讨,例如对熊十力哲学的明心论、对马一浮心物论的研究、对冯友兰哲学中神秘主义问题的研究、对梁漱溟与密宗的研究等,都是学界以往未曾或很少触及的课题。就此而言,陈来先生对于现代中国哲学的研究,也无疑处在了一流的位置。

先秦、宋明和现代,可以说是中国哲学史最为重要的三个历史阶段,对于这三个阶段的中国哲学尤其儒学思想都能做出深入和广泛的研究,足见陈来先生对于中国哲学史这一领域的贡献。除此之外,其贡献还体现在他的研究成果为中国哲学史的诠释提供了一种研究方法意义上的典范,足以为后学之楷式。其研究方法的内容和意义,笔者之前曾有专门的探讨,[1]此处不赘。

对于现代学科意义上的“中国哲学”来说,存在着“研究”(或者叫“诠释”)和“建构”这两条虽然彼此相关却又相对独立的线索。陈来先生除了在中国哲学史的“研究”方面做出了重大的贡献而居于前沿之外,也参与了当代中国哲学的建构,成为新中国建立以来为数不多的既是“中国哲学史家”同时又是“中国哲学家”的学者之一。

陈来先生作为当代“中国哲学家”的身份,主要是由其2014年出版的《仁学本体论》一书来界定的。该书自出版以来,已经在海内外引发了广泛的关注和讨论,有多篇书评发表。该书是作者在以儒家“仁”的观念为核心和基础之上进行的系统性的建构,较为完整地体现了作者自己的哲学观点,以及从其观点的角度尝试对诸多哲学基本问题的回应。其中既不乏对当代其他中国哲学家如熊十力、冯友兰以及李泽厚等人相关哲学思想的回应,也多有与西方哲学若干学说和观念的比较。该书的具体内容以及围绕该书的讨论,读者可以自行查阅,笔者在此不再赘述。总的来看,作为当代中国哲学发展历程中的一种“哲学建构”,该书体现的是以儒学基本价值为根本而建立的一种当代儒家哲学的新形态。

较之《仁学本体论》来说,2019年出版的《儒学美德论——新原德》是一部关于儒家道德哲学和伦理学的著作。该书的内容虽然有很多是对于古代哲人如孔子、孟子以及近现代哲人如梁启超(1873-1929)、冯友兰(1895-1990)、冯契(1915-1995)以及李泽厚(1930-2021)等人相关思想的检讨,也包括对于像桑德尔(Michael J. Sandel,1953-)这样西方哲人的有关理论的回应,似乎属于“哲学史”的研究。但是,除此之外,该书也有对于一些道德哲学和伦理学根本议题的直接探讨。在这些立足于儒学基本立场的理论探讨中,作者也直接提出了其相关的哲学思考。这些内容,就更多地属于“建构”而非“研究”的性质了。事实上,那些看似对于中西哲人相关思想的探究,在该书中似乎也主要并非为了呈现那些人物的相关思想,而毋宁说是在对其分析、与之对话的过程中,提出一些儒家立场的相关道德哲学和伦理学的观点。在这个意义上,该书仍然可以划归“哲学建构”而非“哲学史研究”的范畴,尽管就该书而言,“建构”和“研究”更多地体现为一种水乳交融的特点。

如果说《仁学本体论》是着眼于一种本体论建构的话,《儒学美德论——新原德》则如其副标题所示,重在从道德哲学和伦理学的角度阐发儒家哲学的特点和意义,或者说,从儒家哲学的立场阐明对于道德哲学和伦理学中相关问题的看法和主张。例如,在理性与感性的关系问题上,陈来先生的主张是前者支配后者;在和谐与正义的关系问题上,陈来先生的主张是前者高于后者。虽然认同儒家和研究儒学的学者在这些问题上未必都和陈来先生持相同的观点,但是,陈来先生的确是在他所理解的儒学的基础之上,提出了他的看法。总之,要想了解陈来先生所理解的儒学在道德哲学和伦理学方面的若干哲学立场和主张,《儒学美德论——新原德》可以说提供了最为直接的依据。

迄今为止,“哲学史”与“哲学”的统一、或者说“史”与“思”的统一,早已成为当代许多从事中国哲学的一流学者的共识。就此而言,对于陈来先生的“哲学建构”来说,除了《仁学本体论》和《儒学美德论》这两部较为直接的著作之外,读者也不能割舍其关于“哲学史研究”的那些著作。因为在那些著作之中,陈来先生自己的哲学立场和主张,也会随着其诠释的脉络而时有表现。事实上,通过诠释而非直接“造论立说”的方式来表达自己的哲学立场和观点,本身就是中国哲学传统一个重要的基本特征,在西方哲学传统中也源远流长。这一点,尤其值得年轻一辈从事中国哲学的学者注意。对于学界若干轻视哲学史或者在尚缺乏哲学史研究深厚功底的情况下便急于“造论立说”者,甚至像杨国荣先生那样更为注重“哲学建构”而非“哲学史诠释”的学者都公开表示过批评。[2] 理由很简单,在古今中外人类哲学思考的经验已有数千年积累的情况下,如果不能充分吸收和消化前人既有的思考,自以为从“我”开始便可以提出一套“前不见古人”的理论,结果要么流于“拾人牙慧”而不自知,要么不过是经不起推敲、缺乏真正深刻内涵的“空中楼阁”。

除了“即哲学史而言哲学”之外,中国哲学的另一个重要基本特征便是并非“经虚涉旷”的“概念游戏”,或者说并不流于单纯抽象的观念思辨,而是在哲学的建构和表达时与其文化立场和价值关怀紧密相连。换言之,在“哲学史研究”以及“哲学建构”之外,鲜明地表达其文化关怀与价值立场,本身即是“中国哲学”传统不可或缺的一个部分。在这一点上,陈来先生也有突出的表现。

陈来先生文化立场和价值关怀的表达和坚持,主要反映在1997年出版的《人文主义的视界》(2006年再版时改为《传统与现代——人文主义的视界》,该书有2009年Brill出版的英译本)、2015年出版的《中华文明的核心价值》、2018年出版的《守望传统的价值——陈来二十年访谈录》以及2020年出版的《儒家文化与民族复兴——访谈录续》和《中华文化的现代价值》这些著作之中。《人文主义的视界》收录了作者从1988年到1997年十年间撰写各类文字共16篇。从1988年到2020年,前后长达32年。而在这32年的历史期间,陈来先生的文化立场和价值关怀是一以贯之的。

之所以在2006年再版《人文主义的视界》时将书名改为“传统与现代”,将“人文主义的视界”改为副标题,在笔者看来,其根本原因或许在于:该书所讨论的所有问题,都是围绕“传统与现代”而发生和展开的。或者说,该书讨论的所有问题,都是在如何看待传统与现代的关系这一语境和问题意识之下产生和发展的。事实上,书中探讨的所有问题涉及的种种争论,的确有一个基本的核心,那就是:在不可避免且必须进行的现代化过程中,我们要不要“传统”?如何对待“传统”?

正是在围绕这一核心问题的种种探讨之中,陈来先生显示了其文化立场与价值关怀。而其文化立场和价值关怀的根本,他自己曾经以“反—反传统主义”这一术语来加以概括。这种立场有两个基本含义:一是指在近代社会变迁过程中,反对反传统主义的文化观和对传统文化的全盘、粗暴地破坏,在吸收新文化的同时注重保持传统的文化精神和价值。另一是指在商业化、市场化的现代社会里,注重守护人文价值、审美品位、文化意义及传统与权威,抗拒媚俗和文化庸俗化。而这两点,也正是作者所理解并予以澄清的“文化保守主义”的基本特点。[3]

20世纪90年代以后,尤其是21世纪以来,中国传统文化尤其儒学不再是国家意识形态的批判对象,而转变成为主流意识形态肯定的对象以及随之而来的大众文化的追捧对象。在这种背景下表现出肯定中国传统文化尤其儒学的文化立场和价值关怀,恐怕多半难免不是“人云亦云”的“从人脚跟转”。就此而言,在中国传统文化尤其儒学仍然处在冰封尚未完全消解的20世纪80年代末,能够鲜明地表达出对于中国传统文化尤其儒学的肯定,恐怕非真正出于文化和价值上的认同而莫能为之了。陈来先生不仅自20世纪80年代末即旗帜鲜明地表达了对于中国传统文化尤其儒学的认同,并且一直坚守那种文化立场和价值关怀,直至今天。这不能不与其对中国哲学尤其儒家哲学的深造自得密切相关。或者说,“中国哲学史”的长期浸润及其当代“儒家哲学”的自觉建构,使得他必然要在文化和价值领域有所表达。在这个意义上,后者也无法不构成其哲学思想的有机组成部分。至于21世纪以来,陈来先生陆续出版的诸如《孔夫子与现代世界》(2011)、《北京、大学、国学》(2012)、《儒学通诠》(2016)以及《国学散论——陈来随笔录》(2019)等著作,显然读者群更为广泛,已经超出了专业同行的范围而向社会大众开放。之所以如此,恐怕只有从作者的文化立场和价值关怀这一角度,才能得到更好的理解。

纵观整个中国哲学界,能在“中国哲学史”的研究领域成为一流学者已属不易,在此研究或诠释之外,又能够进行较为系统的哲学建构,更属凤毛麟角。而在这两者之外,还可以在“哲学史研究”和“哲学建构”的基础上旗帜鲜明、一以贯之地表达自己的文化立场和价值关怀,恐怕就尤其难能可贵了。

以上几个方面,不仅使得陈来先生成为20世纪80年代以来中国哲学这一整体图景中的浓墨重彩,其影响所及,也在很大程度上成为参与塑造这一整体图景的面貌的重要因素。不过,除此之外,对于“陈来与20世纪80年代以来的中国哲学”这一命题中“与”字的意义,恐怕还要考虑他在整个中国哲学界对于推动和引导中国哲学的学科建设和发展这一方面,其理解才能够更为全面。

无论是对于朱子还是阳明,至少在新中国的中文世界,陈来先生的研究都既在时间上属于最早,更在水准上属于一流。不过,除了自己做出杰出的研究成果,使之在学界自然带动相关领域的进一步发展之外,陈来先生更是在国内的中国哲学界直接推动和引导了朱子学和阳明学的学科建设和发展。笔者20世纪末以王龙溪与中晚明的阳明学为题撰写博士论文,成为国内最早研究阳明学的学人之一,即是在陈来先生的指导之下。而笔者之后,陈来先生更是指导其连续数届的若干博士生,以阳明后学的人物和思想为博士论文的选题。此外,他也大力支持浙江地区等一些组织机构和个人对于阳明学文献的整理和出版。对于阳明学尤其阳明后学研究在中国大陆的不断和充分发展,并使之终于处在国际阳明学研究的领先地位,可以说做出了很大的贡献。

阳明后学之外,对于推进朱子后学的研究,陈来先生也给予了格外的关注。不仅同样在其指导的博士生中选择朱子后学作为博士论文的选题,他还直接参与了中华朱子学会的创立并担任创会会长至今,使得朱子学的发展获得了组织上的便利。对于以朱子后学为研究对象的国家社会科学基金等课题项目的申请,陈来先生也给予了大力的支持。例如,陈来先生曾在南昌大学专门提出要推动朱子门人后学的研究,并支持南昌大学以朱子门人后学为题成功申请到了国家社科基金的重大项目。迄今为止,和阳明后学一样,关于朱子后学的研究,在陈来先生的推动和引导之下,也已经产出了丰硕的成果。

就中国哲学的学科建设和发展来说,陈来先生的推动和引导之功,虽然在阳明后学和朱子后学这两大领域有突出的表现,但并不以此为限,而是涉及中国哲学史不同的历史阶段和思想人物。例如,对于先秦儒学中的孟子和荀子等中国哲学的其它历史阶段和方面,他同样有推动和引领之功。这一方面既表现在直接以孟、荀为研究对象的出版物,像推断帛书《五行》“说部”为孟子中期思想、[4]考察荀子“说儒”的意义及其政治哲学之类;[5]也表现在亲自参与像位于山东邹城的“孟子研究院”这样专门以推进孟子思想研究为务的学术机构、引导并带动其研究工作的发展这类学术工作。

推动和引导中国哲学的学科建设和发展,说到底固然以一流学者的一流“研究”和“建构”为根本,这自然要根据一流学者的一流著作和论文的产出而作为最终的判准。不过,就学术共同体对于学术思想的发展所具有的意义来看,专业的学术机构和组织对相关学科的建设和发展而言,常常也具有相当重要的作用。而参与这些专业的学时机构和组织,在其中扮演领导的角色,自然也毫无疑问可以为学科建设和发展提供直接的推动和引领。就此而言,陈来先生依然也颇有值得书写之处。例如,他不仅从2008年迄今连续担任中国哲学史学会第七、八、九届会长,同时还担任国际儒学联合会副理事长、中国孔子基金会理事长、中华朱子学会会长、冯友兰研究会会长等重要学术机构和组织的领导。他所承担的这些公职,无不以推进中国哲学的学科建设和发展为务,其贡献是可想而知的。事实上,如果从动态的历史发展来看,这些关于中国哲学特别是儒学的机构和组织,都是20世纪80年代以后陆续成立的。它们在新中国的从无到有、由少至多,本身也是20世纪80年代中国哲学发展的反映和例证。陈来先生先后在这些机构和组织承担领导之任,也正是他深度参与甚至在很大程度上影响了20世纪80年代以来中国哲学的发展历程的反映。

陈来先生对于中国哲学的推动和引领,并不仅仅限于中国大陆,而是扩展到了东亚和世界。这当然与其学术研究的自觉和产出的成果有关。例如,他对儒学的研究并不以中国的儒学传统为限,而是很早便涉及韩国儒学以及日本儒学。不仅1992年出版的《宋明理学》中已有关于韩国儒者李滉(退溪,1501-1570)的专章,2008年出版的《东亚儒学九论》一书,更是汇集了他对于韩国儒学和日本儒学的若干专门研究。而在他几乎所有的论著当中,都在不同程度上自觉地将中国哲学与西方哲学的相关思想进行对比。在关于《有无之境——王阳明哲学的精神》一书的书评论文中,笔者曾详细指出了陈来先生对于西方哲学诸多观念的运用。至于最近的《儒学美德论——新原德》一书中对于西方伦理学传统中各种理论、观念的援引和比照,读者自行阅读之下,也必定历历在目,无需笔者这里费词。

东亚儒学的意识和比较哲学的自觉,使得陈来先生的“中国哲学史研究”和“中国哲学建构”不再限于中国大陆的语境。这与他参与中国哲学的国际学术共同体的丰富经验密切相关,二者可以说互为因果。陈来先生1986年即赴美国哈佛大学担任为期两年的鲁斯学人,这在其同龄人当中,尤其是对于中国大陆从事中国哲学的同行来说,显然是罕有的际遇。事实上,正是这一最初的国际经验,使得其在哈佛期间完成的《有无之境》,较之其未出国门之前撰写的博士论文《朱熹哲学研究》,明显具备了更为宽广的视野。这反映在两个方面:一是对于海外中国哲学的相关研究成果有大量的吸收;二是对于西方哲学相关理论和观念的比照分析有明显的增加。而其后不断的海外访学和讲学经验,使得陈来先生更为广泛和深入地参与到了中国哲学的国际学术共同体之中。

继1986-1988年哈佛的鲁斯访问学人之后,陈来先生曾分别多次在海外客座或访学,包括1995-1996年日本东京大学文学部外国人研究员、1997年哈佛大学东亚系客座教授,1999年日本关西大学东西学术研究所特聘研究员、1999-2000年香港中文大学哲学系客座教授、2002年香港科技大学人文学部客座教授、2003年香港城市大学客座教授、2004年台湾“中央研究院”历史语言研究所访问学人、2006-2007年哈佛大学哈佛燕京合作研究访问学人以及2008-2009年台湾“中央”大学客座教授等。与此直接相关的,则是陈来先生与海外中国哲学、思想史一流学人的往来互动,这些学人之中,北美华人学者有陈荣捷(1901-1994)、余英时(1930-2021)、傅伟勋(1933-1996)、成中英(1935-)、杜维明(1940-)等,西人学者有麦金太尔(Alasdair C. MacIntyre,1929-)、安乐哲(Roger T.Ames,1947-)等;日本学者有冈田武彦(1908-2004)、荒木见悟(1917-2017)、岛田虔次(1917-2000)、沟口雄三(1932-2010)、土田健次郎(1949-)和吾妻重二(1956-)等;台港学者则有刘述先(1934-2016)、石元康(1943-)、沈清松(1949-2018)、黄进兴(1950-)、朱鸿林(1951-)、杨祖汉(1952-)、李明辉(1953-)、钟彩钧(1954-)等。如此丰富的海外经验,正是陈来先生充分参与中国哲学国际学术共同体的见证。

这些经验,不论对于陈来先生的“中国哲学史研究”还是其“中国哲学建构”,毫无疑问都或多或少发生了深远的影响。如果我们将其一系列的学术出版物在时间节点上与那些海外经验加以对照,相信后者对于前者的印记是清晰可见或至少是有迹可循的。而参与中国哲学国际学术共同体的经验,对于陈来先生的“中国哲学史研究”和“中国哲学建构”所发挥的作用,又透过陈来先生的学术作品的典范影响,在中国大陆的中国哲学圈子中更为深远地扩散开来,成为塑造20世纪80年代以来中国哲学整体面貌的力量之一。在这个意义上,就中国哲学的世界化而言,陈来先生也可以说发挥了相当的促进作用。

当然,参与中国哲学的国际学术共同体这一经验,并不意味着只是单方面地接受海外的刺激并接受其影响。事实上,这种参与的过程和结果是双向的。一方面,陈来先生自然受到了海外中国哲学各种研究方法和成果乃至西方哲学各家诸派的刺激和影响;另一方面,他自己对于中国哲学的研究和建构,又反过来刺激和影响了海外的中国哲学研究。除了学者之间面对面的交流所产生的刺激和影响之外,另一种产生刺激和影响的方式与渠道,是陈来先生的诸多学术作品被译为外文出版和发表。迄今为止,他的多部作品被翻译为英文、日文、韩文等外文出版。如此一来,非但中文世界的读者通过直接阅读其著作受其影响,通过阅读其外译的著作,外文世界研习中国哲学的读者也显然会受到陈来先生的影响。就此而言,可以说陈来先生又参与了世界范围内中国哲学面貌的塑造。

除了以上所论的各个方面之外,对于任何一位优秀的学人以及高等院校任教的教育者来说,介入20世纪80年代以来的中国哲学还有另一个不可或缺的方式,那就是培养学术后劲。在这一方面,陈来先生同样成就斐然。

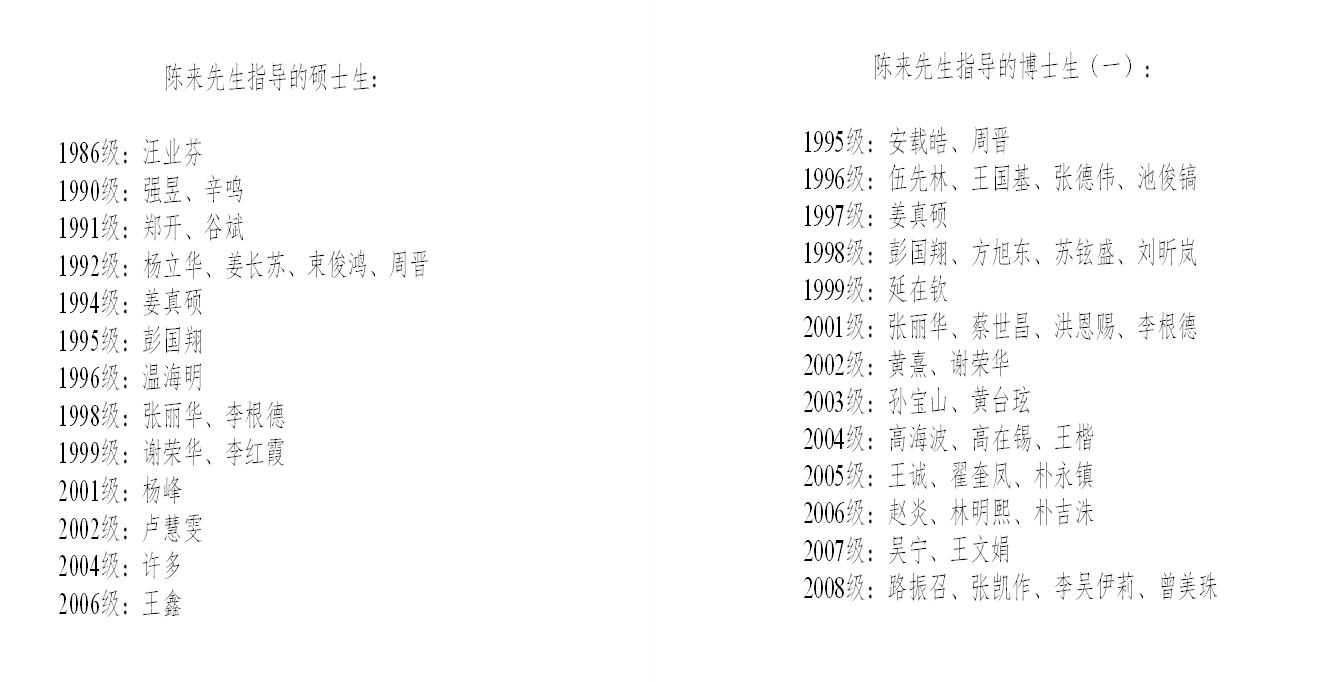

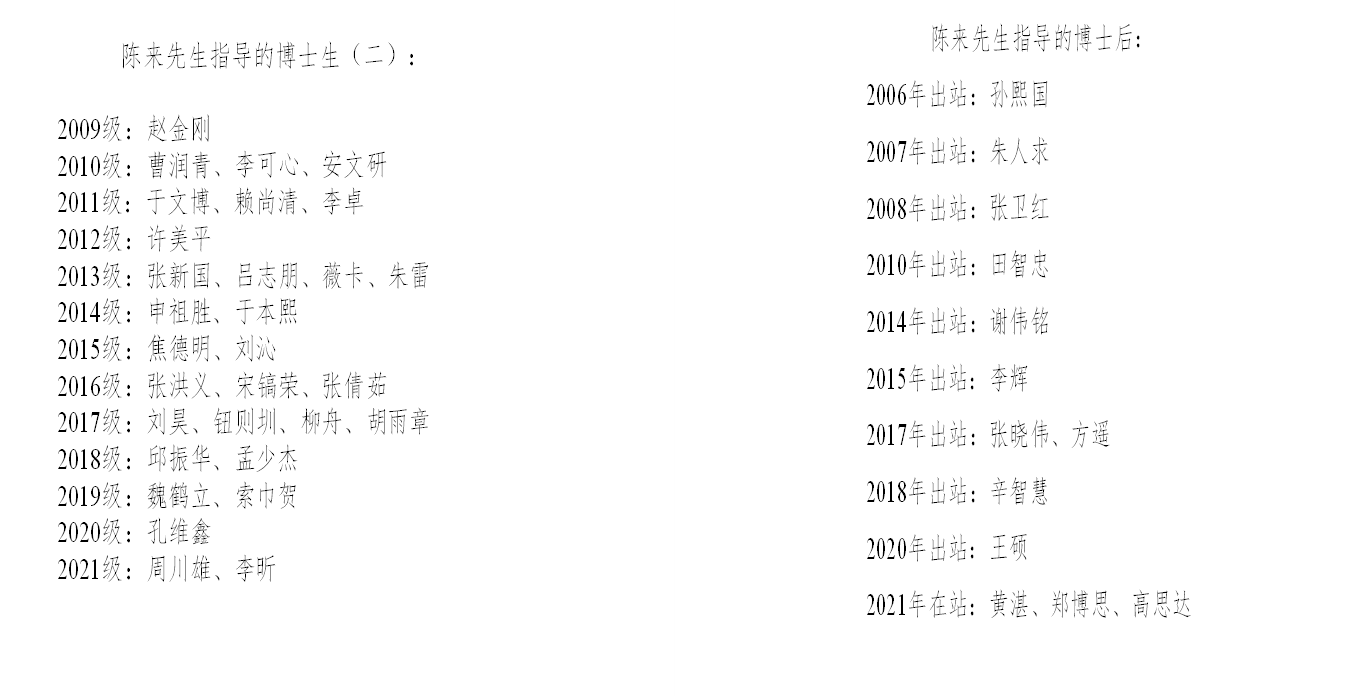

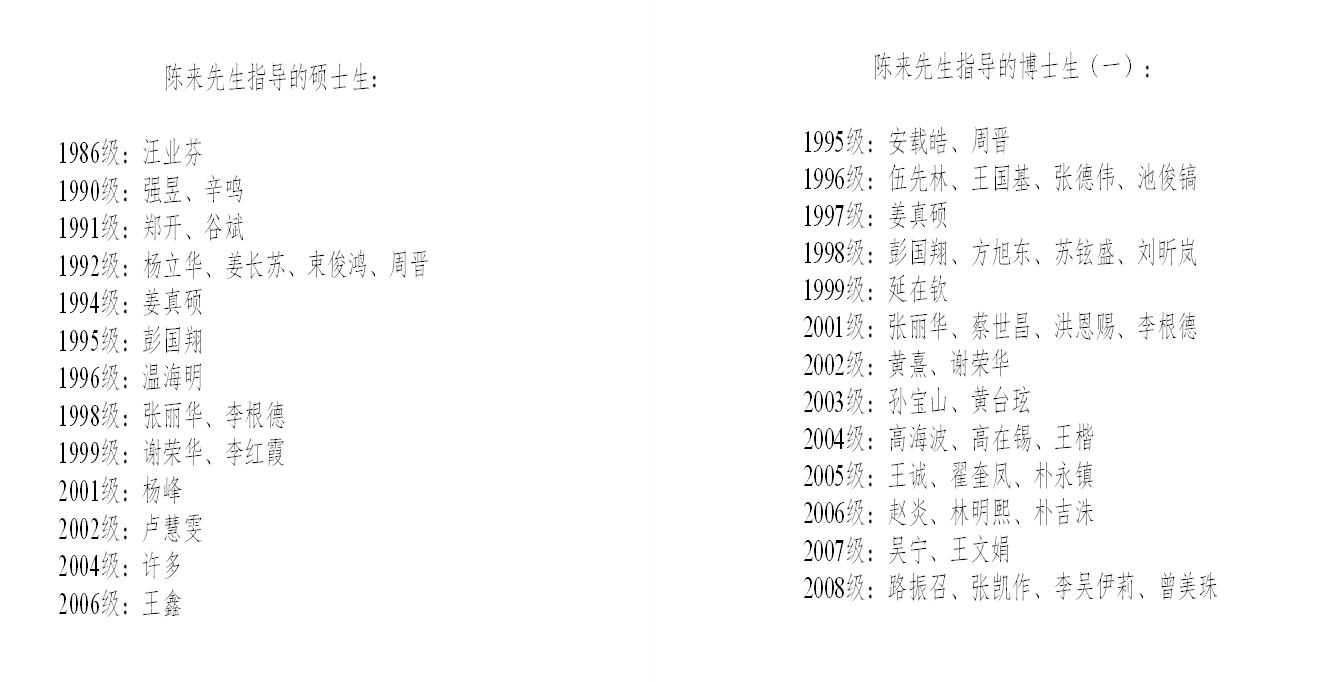

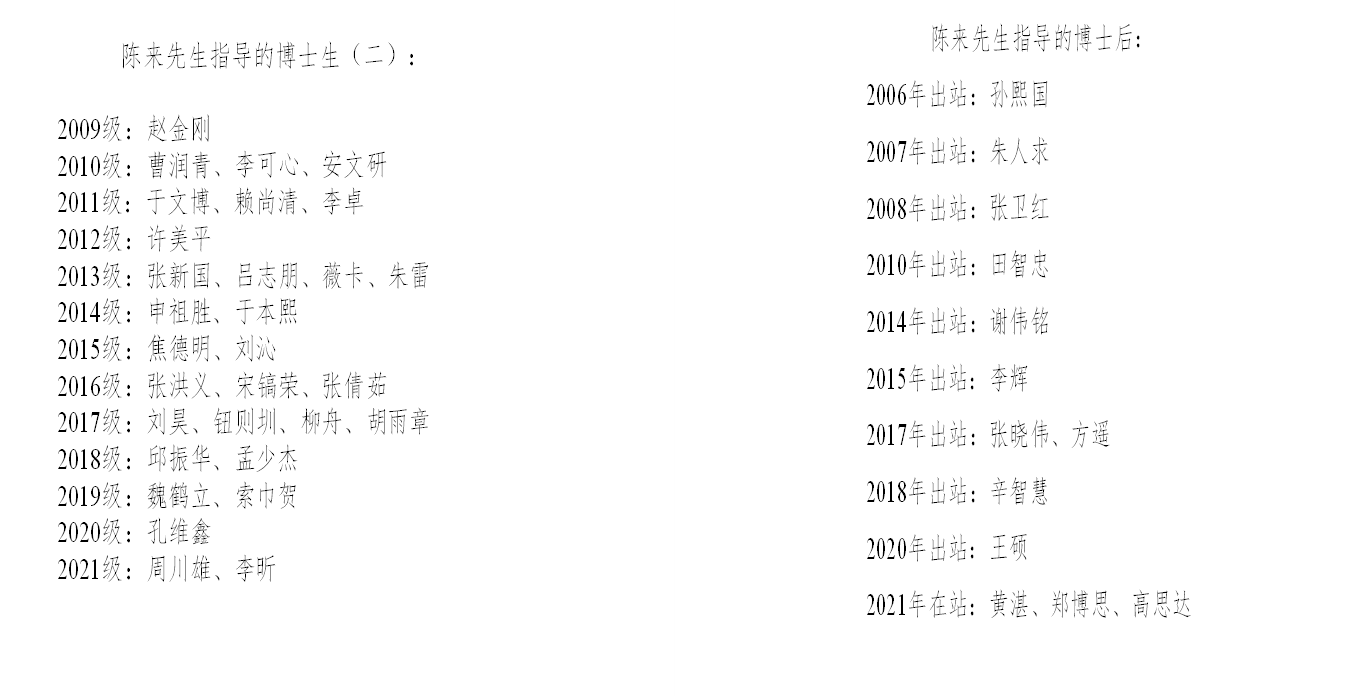

陈来先生1981年硕士毕业后即留在北大哲学系任教,1985年获得博士学位之后的次年,即开始担任硕士研究生导师。他从1986年至2006年在北大共指导了20名硕士研究生;从1995年至2021年在北大和清华两校共指导了博士生研究生65人,其中获得全国优秀博士论文奖1人;从2014年至2021年在清华指导了博士后9人。从时间跨度上来看,1986至2021恰好35年;从学生的地区分布来看,除中国大陆的学生之外,有韩国学生15人、台湾和香港学生各2人。合而观之,可谓桃李满天下。

由于时间跨度较长,在陈来先生指导的博士生中,既有如今仍在读的,更有不少已在各大高校任教的。以中国大陆而言,所在的高校有北京大学、清华大学、浙江大学、北京师范大学、华东师范大学、上海师范大学、中央民族大学、厦门大学、山东大学等。其中,已经有约6位担任了正教授,且 6位之内已有约3位担任正教授的时间超过了10年;担任副教授者约近20位。这些在各高校任教多年的陈来先生曾经指导的学生当中,目前有一些已经成为中国哲学中生代的领军人物和一流学者。并且,他们各自有所建立的学术思想的领域,也充分涵盖了中国哲学史上先秦、宋明和近现代三个主要阶段。此外,有些当初在其他学者指导之下获得博士学位的年轻学人,也通过博士后的方式,在研究课题的选择和研究方法的运用等多方面获得了陈来先生的指教。就此而言,对于培养中国哲学的学术后劲来说,陈来先生也做出了很大的贡献。

20世纪80年代以来的中国哲学,可谓流派众多、谱系繁衍、代有才人,诸位一流学者各有擅场。面对这样一个五彩缤纷的发展过程和学术群体,要想具备较为整全的视野,势必需要采用多元和动态的眼光去观察和打量,否则只能流于盲人摸象。[6]

不过,假如我们可以将20世纪80年代以来的中国哲学想象为一幅巨型且创作过程尚未完结的图画,画面之上有大大小小无数的笔墨在一道描绘着这幅巨型的图画,那么,我们或许可以说,对于这幅图画来说,迄今为止,陈来先生恐怕无疑是其中最为浓重的一道笔墨。迄今为止他所荣获的“孔子文化奖”(2015)、“会林文化奖”(2018)、“汤用彤学术奖”(2020)以及“全球华人国学终身成就奖”(2020)等,恰可以说是这道笔墨浓重程度的反映。

如果我们用放大镜或显微镜去观察这道笔墨,其中很多的细微之处都值得专门提出来加以考察。相信这部祝寿文集中的文字有不少正是着眼于这些细微之处,或者是对陈来先生某部著作或某篇论文的考察,或者是对其学术思想所涉某段历史或某个思想问题的分析。而本文之作,如开头所说,则是希望从总体上对这道笔墨予以把握,尤其是对这道笔墨在整个画面中所处的位置,尽可能给予如实和恰当的定位。

注释:

关键词:陈来;中国哲学;典范

就20世纪80年代迄今的中国哲学而言,陈来先生是一个不能绕过的标杆性人物。对于他的某一学术著作或某一方面研究的介绍和评论,以往学界所在多有。但是,对于他有关中国哲学的诸多方面,特别是其在20世纪80年代以来中国哲学界的总体定位,似乎尚付阙如。本文即就后者尝试略作探讨。

一、中国哲学史的研究

陈来先生在20世纪80年代以来中国哲学领域的定位,首先需要从其中国哲学史的研究这一角度来看。之所以如此,既在于他对中国哲学史各主要阶段的重要人物与思想课题都做出了深入的研究,成为引领中国哲学研究方向的人物,也在于他的研究方法为中国哲学的研究建立了一种典范。

中国哲学史由先秦以迄当代,能在某个阶段或某一方面的研究切实有所建立,已经足以成为中国哲学的专业学者。能在中国哲学史的主要阶段都有深入的研究并出版一流的研究成果,则并不多见。陈来先生正是后一类型学者的代表人物。

陈来先生的中国哲学史研究,始于宋明理学。1988年的《朱熹哲学研究》和1989年的《朱子书信编年考证》,是其成名作。这两部著作的出版,显示了陈来先生的中国哲学史研究自始即在“义理”和“文献”这两个方面并重,或者说将前者建立在后者的基础之上。如果说朱子学和阳明学构成了宋明理学的两大典范,那么,1991年初版的《有无之境——王阳明哲学的精神》,则不仅是陈来先生关于王阳明哲学研究的力作,也可以说是他的中国哲学史研究的一大新进展。该书对于王阳明哲学的研究,不仅彻底摆脱了新中国成立以来那种在唯物唯心框架之下研究中国哲学史的旧范式,同时也意味着中国大陆学者的中国哲学研究能够充分吸收海内外尤其台港地区的相关研究成果,进入到世界学术的共同体之中。在对朱子和阳明这位宋明理学代表人物的专题研究基础之上,陈来先生1992年又出版了《宋明理学》一书,通过对20余位理学人物思想的精要介绍,不仅展示了宋明理学的整体面貌,也对长期以来各种污名所造成的关于宋明理学的误解,起到了澄清的作用。正是这四部著作,连同后来出版的《中国宋元明哲学史》(2001)、《中国近世思想史研究》(2003)、《诠释与重建——王船山的哲学精神》(2004)等,使得陈来先生成为宋明理学研究中当之无愧的领军人物。

在完成和出版四部奠定其宋明理学研究一流学者地位的著作之后,陈来先生的研究转入了先秦儒学和现代中国哲学。1996年出版的《古代宗教与伦理——儒家思想的根源》、2002年出版的《古代思想文化的世界——春秋时代的宗教、伦理与社会思想》以及2009年出版的《竹帛五行与简帛研究》,不仅代表了他对先秦儒家思想的哲学探究,也显示了他在哲学分析之外对于新出土文献的重视和利用,以及对其它人文学科乃至社会科学观点和方法的吸收。

与对先秦儒学的研究齐头并进,1994年的《哲学与传统——现代儒家哲学与现代中国文化》和2001年的《现代中国哲学的追寻——新理学与新心学》(2018年的《现代儒家哲学研究》是该书的修订版)则反映了陈来先生对于现代中国哲学的研究。其中汇集的他对于现代中国哲学主要人物及其思想的诸多方面的探讨,例如对熊十力哲学的明心论、对马一浮心物论的研究、对冯友兰哲学中神秘主义问题的研究、对梁漱溟与密宗的研究等,都是学界以往未曾或很少触及的课题。就此而言,陈来先生对于现代中国哲学的研究,也无疑处在了一流的位置。

先秦、宋明和现代,可以说是中国哲学史最为重要的三个历史阶段,对于这三个阶段的中国哲学尤其儒学思想都能做出深入和广泛的研究,足见陈来先生对于中国哲学史这一领域的贡献。除此之外,其贡献还体现在他的研究成果为中国哲学史的诠释提供了一种研究方法意义上的典范,足以为后学之楷式。其研究方法的内容和意义,笔者之前曾有专门的探讨,[1]此处不赘。

二、当代中国哲学的建构

对于现代学科意义上的“中国哲学”来说,存在着“研究”(或者叫“诠释”)和“建构”这两条虽然彼此相关却又相对独立的线索。陈来先生除了在中国哲学史的“研究”方面做出了重大的贡献而居于前沿之外,也参与了当代中国哲学的建构,成为新中国建立以来为数不多的既是“中国哲学史家”同时又是“中国哲学家”的学者之一。

陈来先生作为当代“中国哲学家”的身份,主要是由其2014年出版的《仁学本体论》一书来界定的。该书自出版以来,已经在海内外引发了广泛的关注和讨论,有多篇书评发表。该书是作者在以儒家“仁”的观念为核心和基础之上进行的系统性的建构,较为完整地体现了作者自己的哲学观点,以及从其观点的角度尝试对诸多哲学基本问题的回应。其中既不乏对当代其他中国哲学家如熊十力、冯友兰以及李泽厚等人相关哲学思想的回应,也多有与西方哲学若干学说和观念的比较。该书的具体内容以及围绕该书的讨论,读者可以自行查阅,笔者在此不再赘述。总的来看,作为当代中国哲学发展历程中的一种“哲学建构”,该书体现的是以儒学基本价值为根本而建立的一种当代儒家哲学的新形态。

较之《仁学本体论》来说,2019年出版的《儒学美德论——新原德》是一部关于儒家道德哲学和伦理学的著作。该书的内容虽然有很多是对于古代哲人如孔子、孟子以及近现代哲人如梁启超(1873-1929)、冯友兰(1895-1990)、冯契(1915-1995)以及李泽厚(1930-2021)等人相关思想的检讨,也包括对于像桑德尔(Michael J. Sandel,1953-)这样西方哲人的有关理论的回应,似乎属于“哲学史”的研究。但是,除此之外,该书也有对于一些道德哲学和伦理学根本议题的直接探讨。在这些立足于儒学基本立场的理论探讨中,作者也直接提出了其相关的哲学思考。这些内容,就更多地属于“建构”而非“研究”的性质了。事实上,那些看似对于中西哲人相关思想的探究,在该书中似乎也主要并非为了呈现那些人物的相关思想,而毋宁说是在对其分析、与之对话的过程中,提出一些儒家立场的相关道德哲学和伦理学的观点。在这个意义上,该书仍然可以划归“哲学建构”而非“哲学史研究”的范畴,尽管就该书而言,“建构”和“研究”更多地体现为一种水乳交融的特点。

如果说《仁学本体论》是着眼于一种本体论建构的话,《儒学美德论——新原德》则如其副标题所示,重在从道德哲学和伦理学的角度阐发儒家哲学的特点和意义,或者说,从儒家哲学的立场阐明对于道德哲学和伦理学中相关问题的看法和主张。例如,在理性与感性的关系问题上,陈来先生的主张是前者支配后者;在和谐与正义的关系问题上,陈来先生的主张是前者高于后者。虽然认同儒家和研究儒学的学者在这些问题上未必都和陈来先生持相同的观点,但是,陈来先生的确是在他所理解的儒学的基础之上,提出了他的看法。总之,要想了解陈来先生所理解的儒学在道德哲学和伦理学方面的若干哲学立场和主张,《儒学美德论——新原德》可以说提供了最为直接的依据。

迄今为止,“哲学史”与“哲学”的统一、或者说“史”与“思”的统一,早已成为当代许多从事中国哲学的一流学者的共识。就此而言,对于陈来先生的“哲学建构”来说,除了《仁学本体论》和《儒学美德论》这两部较为直接的著作之外,读者也不能割舍其关于“哲学史研究”的那些著作。因为在那些著作之中,陈来先生自己的哲学立场和主张,也会随着其诠释的脉络而时有表现。事实上,通过诠释而非直接“造论立说”的方式来表达自己的哲学立场和观点,本身就是中国哲学传统一个重要的基本特征,在西方哲学传统中也源远流长。这一点,尤其值得年轻一辈从事中国哲学的学者注意。对于学界若干轻视哲学史或者在尚缺乏哲学史研究深厚功底的情况下便急于“造论立说”者,甚至像杨国荣先生那样更为注重“哲学建构”而非“哲学史诠释”的学者都公开表示过批评。[2] 理由很简单,在古今中外人类哲学思考的经验已有数千年积累的情况下,如果不能充分吸收和消化前人既有的思考,自以为从“我”开始便可以提出一套“前不见古人”的理论,结果要么流于“拾人牙慧”而不自知,要么不过是经不起推敲、缺乏真正深刻内涵的“空中楼阁”。

三、文化立场和价值关怀的表达与坚持

除了“即哲学史而言哲学”之外,中国哲学的另一个重要基本特征便是并非“经虚涉旷”的“概念游戏”,或者说并不流于单纯抽象的观念思辨,而是在哲学的建构和表达时与其文化立场和价值关怀紧密相连。换言之,在“哲学史研究”以及“哲学建构”之外,鲜明地表达其文化关怀与价值立场,本身即是“中国哲学”传统不可或缺的一个部分。在这一点上,陈来先生也有突出的表现。

陈来先生文化立场和价值关怀的表达和坚持,主要反映在1997年出版的《人文主义的视界》(2006年再版时改为《传统与现代——人文主义的视界》,该书有2009年Brill出版的英译本)、2015年出版的《中华文明的核心价值》、2018年出版的《守望传统的价值——陈来二十年访谈录》以及2020年出版的《儒家文化与民族复兴——访谈录续》和《中华文化的现代价值》这些著作之中。《人文主义的视界》收录了作者从1988年到1997年十年间撰写各类文字共16篇。从1988年到2020年,前后长达32年。而在这32年的历史期间,陈来先生的文化立场和价值关怀是一以贯之的。

之所以在2006年再版《人文主义的视界》时将书名改为“传统与现代”,将“人文主义的视界”改为副标题,在笔者看来,其根本原因或许在于:该书所讨论的所有问题,都是围绕“传统与现代”而发生和展开的。或者说,该书讨论的所有问题,都是在如何看待传统与现代的关系这一语境和问题意识之下产生和发展的。事实上,书中探讨的所有问题涉及的种种争论,的确有一个基本的核心,那就是:在不可避免且必须进行的现代化过程中,我们要不要“传统”?如何对待“传统”?

正是在围绕这一核心问题的种种探讨之中,陈来先生显示了其文化立场与价值关怀。而其文化立场和价值关怀的根本,他自己曾经以“反—反传统主义”这一术语来加以概括。这种立场有两个基本含义:一是指在近代社会变迁过程中,反对反传统主义的文化观和对传统文化的全盘、粗暴地破坏,在吸收新文化的同时注重保持传统的文化精神和价值。另一是指在商业化、市场化的现代社会里,注重守护人文价值、审美品位、文化意义及传统与权威,抗拒媚俗和文化庸俗化。而这两点,也正是作者所理解并予以澄清的“文化保守主义”的基本特点。[3]

20世纪90年代以后,尤其是21世纪以来,中国传统文化尤其儒学不再是国家意识形态的批判对象,而转变成为主流意识形态肯定的对象以及随之而来的大众文化的追捧对象。在这种背景下表现出肯定中国传统文化尤其儒学的文化立场和价值关怀,恐怕多半难免不是“人云亦云”的“从人脚跟转”。就此而言,在中国传统文化尤其儒学仍然处在冰封尚未完全消解的20世纪80年代末,能够鲜明地表达出对于中国传统文化尤其儒学的肯定,恐怕非真正出于文化和价值上的认同而莫能为之了。陈来先生不仅自20世纪80年代末即旗帜鲜明地表达了对于中国传统文化尤其儒学的认同,并且一直坚守那种文化立场和价值关怀,直至今天。这不能不与其对中国哲学尤其儒家哲学的深造自得密切相关。或者说,“中国哲学史”的长期浸润及其当代“儒家哲学”的自觉建构,使得他必然要在文化和价值领域有所表达。在这个意义上,后者也无法不构成其哲学思想的有机组成部分。至于21世纪以来,陈来先生陆续出版的诸如《孔夫子与现代世界》(2011)、《北京、大学、国学》(2012)、《儒学通诠》(2016)以及《国学散论——陈来随笔录》(2019)等著作,显然读者群更为广泛,已经超出了专业同行的范围而向社会大众开放。之所以如此,恐怕只有从作者的文化立场和价值关怀这一角度,才能得到更好的理解。

纵观整个中国哲学界,能在“中国哲学史”的研究领域成为一流学者已属不易,在此研究或诠释之外,又能够进行较为系统的哲学建构,更属凤毛麟角。而在这两者之外,还可以在“哲学史研究”和“哲学建构”的基础上旗帜鲜明、一以贯之地表达自己的文化立场和价值关怀,恐怕就尤其难能可贵了。

四、推动和引导中国哲学的学科建设和发展

以上几个方面,不仅使得陈来先生成为20世纪80年代以来中国哲学这一整体图景中的浓墨重彩,其影响所及,也在很大程度上成为参与塑造这一整体图景的面貌的重要因素。不过,除此之外,对于“陈来与20世纪80年代以来的中国哲学”这一命题中“与”字的意义,恐怕还要考虑他在整个中国哲学界对于推动和引导中国哲学的学科建设和发展这一方面,其理解才能够更为全面。

无论是对于朱子还是阳明,至少在新中国的中文世界,陈来先生的研究都既在时间上属于最早,更在水准上属于一流。不过,除了自己做出杰出的研究成果,使之在学界自然带动相关领域的进一步发展之外,陈来先生更是在国内的中国哲学界直接推动和引导了朱子学和阳明学的学科建设和发展。笔者20世纪末以王龙溪与中晚明的阳明学为题撰写博士论文,成为国内最早研究阳明学的学人之一,即是在陈来先生的指导之下。而笔者之后,陈来先生更是指导其连续数届的若干博士生,以阳明后学的人物和思想为博士论文的选题。此外,他也大力支持浙江地区等一些组织机构和个人对于阳明学文献的整理和出版。对于阳明学尤其阳明后学研究在中国大陆的不断和充分发展,并使之终于处在国际阳明学研究的领先地位,可以说做出了很大的贡献。

阳明后学之外,对于推进朱子后学的研究,陈来先生也给予了格外的关注。不仅同样在其指导的博士生中选择朱子后学作为博士论文的选题,他还直接参与了中华朱子学会的创立并担任创会会长至今,使得朱子学的发展获得了组织上的便利。对于以朱子后学为研究对象的国家社会科学基金等课题项目的申请,陈来先生也给予了大力的支持。例如,陈来先生曾在南昌大学专门提出要推动朱子门人后学的研究,并支持南昌大学以朱子门人后学为题成功申请到了国家社科基金的重大项目。迄今为止,和阳明后学一样,关于朱子后学的研究,在陈来先生的推动和引导之下,也已经产出了丰硕的成果。

就中国哲学的学科建设和发展来说,陈来先生的推动和引导之功,虽然在阳明后学和朱子后学这两大领域有突出的表现,但并不以此为限,而是涉及中国哲学史不同的历史阶段和思想人物。例如,对于先秦儒学中的孟子和荀子等中国哲学的其它历史阶段和方面,他同样有推动和引领之功。这一方面既表现在直接以孟、荀为研究对象的出版物,像推断帛书《五行》“说部”为孟子中期思想、[4]考察荀子“说儒”的意义及其政治哲学之类;[5]也表现在亲自参与像位于山东邹城的“孟子研究院”这样专门以推进孟子思想研究为务的学术机构、引导并带动其研究工作的发展这类学术工作。

推动和引导中国哲学的学科建设和发展,说到底固然以一流学者的一流“研究”和“建构”为根本,这自然要根据一流学者的一流著作和论文的产出而作为最终的判准。不过,就学术共同体对于学术思想的发展所具有的意义来看,专业的学术机构和组织对相关学科的建设和发展而言,常常也具有相当重要的作用。而参与这些专业的学时机构和组织,在其中扮演领导的角色,自然也毫无疑问可以为学科建设和发展提供直接的推动和引领。就此而言,陈来先生依然也颇有值得书写之处。例如,他不仅从2008年迄今连续担任中国哲学史学会第七、八、九届会长,同时还担任国际儒学联合会副理事长、中国孔子基金会理事长、中华朱子学会会长、冯友兰研究会会长等重要学术机构和组织的领导。他所承担的这些公职,无不以推进中国哲学的学科建设和发展为务,其贡献是可想而知的。事实上,如果从动态的历史发展来看,这些关于中国哲学特别是儒学的机构和组织,都是20世纪80年代以后陆续成立的。它们在新中国的从无到有、由少至多,本身也是20世纪80年代中国哲学发展的反映和例证。陈来先生先后在这些机构和组织承担领导之任,也正是他深度参与甚至在很大程度上影响了20世纪80年代以来中国哲学的发展历程的反映。

五、参与中国哲学的国际学术共同体、促进中国哲学的世界化

陈来先生对于中国哲学的推动和引领,并不仅仅限于中国大陆,而是扩展到了东亚和世界。这当然与其学术研究的自觉和产出的成果有关。例如,他对儒学的研究并不以中国的儒学传统为限,而是很早便涉及韩国儒学以及日本儒学。不仅1992年出版的《宋明理学》中已有关于韩国儒者李滉(退溪,1501-1570)的专章,2008年出版的《东亚儒学九论》一书,更是汇集了他对于韩国儒学和日本儒学的若干专门研究。而在他几乎所有的论著当中,都在不同程度上自觉地将中国哲学与西方哲学的相关思想进行对比。在关于《有无之境——王阳明哲学的精神》一书的书评论文中,笔者曾详细指出了陈来先生对于西方哲学诸多观念的运用。至于最近的《儒学美德论——新原德》一书中对于西方伦理学传统中各种理论、观念的援引和比照,读者自行阅读之下,也必定历历在目,无需笔者这里费词。

东亚儒学的意识和比较哲学的自觉,使得陈来先生的“中国哲学史研究”和“中国哲学建构”不再限于中国大陆的语境。这与他参与中国哲学的国际学术共同体的丰富经验密切相关,二者可以说互为因果。陈来先生1986年即赴美国哈佛大学担任为期两年的鲁斯学人,这在其同龄人当中,尤其是对于中国大陆从事中国哲学的同行来说,显然是罕有的际遇。事实上,正是这一最初的国际经验,使得其在哈佛期间完成的《有无之境》,较之其未出国门之前撰写的博士论文《朱熹哲学研究》,明显具备了更为宽广的视野。这反映在两个方面:一是对于海外中国哲学的相关研究成果有大量的吸收;二是对于西方哲学相关理论和观念的比照分析有明显的增加。而其后不断的海外访学和讲学经验,使得陈来先生更为广泛和深入地参与到了中国哲学的国际学术共同体之中。

继1986-1988年哈佛的鲁斯访问学人之后,陈来先生曾分别多次在海外客座或访学,包括1995-1996年日本东京大学文学部外国人研究员、1997年哈佛大学东亚系客座教授,1999年日本关西大学东西学术研究所特聘研究员、1999-2000年香港中文大学哲学系客座教授、2002年香港科技大学人文学部客座教授、2003年香港城市大学客座教授、2004年台湾“中央研究院”历史语言研究所访问学人、2006-2007年哈佛大学哈佛燕京合作研究访问学人以及2008-2009年台湾“中央”大学客座教授等。与此直接相关的,则是陈来先生与海外中国哲学、思想史一流学人的往来互动,这些学人之中,北美华人学者有陈荣捷(1901-1994)、余英时(1930-2021)、傅伟勋(1933-1996)、成中英(1935-)、杜维明(1940-)等,西人学者有麦金太尔(Alasdair C. MacIntyre,1929-)、安乐哲(Roger T.Ames,1947-)等;日本学者有冈田武彦(1908-2004)、荒木见悟(1917-2017)、岛田虔次(1917-2000)、沟口雄三(1932-2010)、土田健次郎(1949-)和吾妻重二(1956-)等;台港学者则有刘述先(1934-2016)、石元康(1943-)、沈清松(1949-2018)、黄进兴(1950-)、朱鸿林(1951-)、杨祖汉(1952-)、李明辉(1953-)、钟彩钧(1954-)等。如此丰富的海外经验,正是陈来先生充分参与中国哲学国际学术共同体的见证。

这些经验,不论对于陈来先生的“中国哲学史研究”还是其“中国哲学建构”,毫无疑问都或多或少发生了深远的影响。如果我们将其一系列的学术出版物在时间节点上与那些海外经验加以对照,相信后者对于前者的印记是清晰可见或至少是有迹可循的。而参与中国哲学国际学术共同体的经验,对于陈来先生的“中国哲学史研究”和“中国哲学建构”所发挥的作用,又透过陈来先生的学术作品的典范影响,在中国大陆的中国哲学圈子中更为深远地扩散开来,成为塑造20世纪80年代以来中国哲学整体面貌的力量之一。在这个意义上,就中国哲学的世界化而言,陈来先生也可以说发挥了相当的促进作用。

当然,参与中国哲学的国际学术共同体这一经验,并不意味着只是单方面地接受海外的刺激并接受其影响。事实上,这种参与的过程和结果是双向的。一方面,陈来先生自然受到了海外中国哲学各种研究方法和成果乃至西方哲学各家诸派的刺激和影响;另一方面,他自己对于中国哲学的研究和建构,又反过来刺激和影响了海外的中国哲学研究。除了学者之间面对面的交流所产生的刺激和影响之外,另一种产生刺激和影响的方式与渠道,是陈来先生的诸多学术作品被译为外文出版和发表。迄今为止,他的多部作品被翻译为英文、日文、韩文等外文出版。如此一来,非但中文世界的读者通过直接阅读其著作受其影响,通过阅读其外译的著作,外文世界研习中国哲学的读者也显然会受到陈来先生的影响。就此而言,可以说陈来先生又参与了世界范围内中国哲学面貌的塑造。

六、培养中国哲学的学术后劲

除了以上所论的各个方面之外,对于任何一位优秀的学人以及高等院校任教的教育者来说,介入20世纪80年代以来的中国哲学还有另一个不可或缺的方式,那就是培养学术后劲。在这一方面,陈来先生同样成就斐然。

陈来先生1981年硕士毕业后即留在北大哲学系任教,1985年获得博士学位之后的次年,即开始担任硕士研究生导师。他从1986年至2006年在北大共指导了20名硕士研究生;从1995年至2021年在北大和清华两校共指导了博士生研究生65人,其中获得全国优秀博士论文奖1人;从2014年至2021年在清华指导了博士后9人。从时间跨度上来看,1986至2021恰好35年;从学生的地区分布来看,除中国大陆的学生之外,有韩国学生15人、台湾和香港学生各2人。合而观之,可谓桃李满天下。

七、结语

20世纪80年代以来的中国哲学,可谓流派众多、谱系繁衍、代有才人,诸位一流学者各有擅场。面对这样一个五彩缤纷的发展过程和学术群体,要想具备较为整全的视野,势必需要采用多元和动态的眼光去观察和打量,否则只能流于盲人摸象。[6]

不过,假如我们可以将20世纪80年代以来的中国哲学想象为一幅巨型且创作过程尚未完结的图画,画面之上有大大小小无数的笔墨在一道描绘着这幅巨型的图画,那么,我们或许可以说,对于这幅图画来说,迄今为止,陈来先生恐怕无疑是其中最为浓重的一道笔墨。迄今为止他所荣获的“孔子文化奖”(2015)、“会林文化奖”(2018)、“汤用彤学术奖”(2020)以及“全球华人国学终身成就奖”(2020)等,恰可以说是这道笔墨浓重程度的反映。

如果我们用放大镜或显微镜去观察这道笔墨,其中很多的细微之处都值得专门提出来加以考察。相信这部祝寿文集中的文字有不少正是着眼于这些细微之处,或者是对陈来先生某部著作或某篇论文的考察,或者是对其学术思想所涉某段历史或某个思想问题的分析。而本文之作,如开头所说,则是希望从总体上对这道笔墨予以把握,尤其是对这道笔墨在整个画面中所处的位置,尽可能给予如实和恰当的定位。

注释:

[1] 参见彭国翔:“为中国哲学研究建立典范——试评陈来《有无之境——王阳明哲学的精神》”,《哲学门》(北京),总第十三辑第七卷(2006)第1册,页223-241。后以“中国哲学研究的三个自觉——以《有无之境》为例”为题,作为第二章,收入彭国翔:《中国哲学方法论——如何治中国哲学》(上海:上海三联书店,2020)。

[2] 杨国荣先生最近的公开批评,是在2021年10月16日婺源的“以事观之——具体形上学”研讨会最后的发言,以及11月4日发表于《上海书评》的“世间已无李泽厚——怀念李泽厚先生”一文中。

[3] 笔者曾有对该书的专门评论文章,参见彭国翔:“儒家的文化立场与价值关怀——陈来《传统与现代——人文主义的视界》读后”,《中国文化研究》(北京),2007年第1期,春之卷,页203-206。

[4] 参见其两篇论文:“五行经说分别为子思、孟子所作论——兼论郭店楚简〈五行〉篇出土的历史意义”和“帛书五行篇说部思想研究——兼论帛书〈五行篇〉与孟子的思想”,收入陈来:《竹帛五行与简帛研究》(北京:生活·读书·新知三联书店,2009 )。

[5] 参见其“‘儒’的自我理解——荀子说儒的意义”,《北京大学学报》(哲学社会科学版),2007年05期以及“荀子政治哲学的人性公理”,《中国社会科学辑刊》,2009年第1期。

[6] 20世纪50年代以来中文世界、特别是中国大陆“中国哲学”的概貌,参见笔者的“Contemporary Chinese Philosophy in the Chinese-Speaking World: An Overview”,收入《中国哲学方法论——如何治中国哲学》,页211-259,附录一。